Fue el mismo día de la asunción presidencial. En la noche mi esposa y yo fuimos a ver una aclamada versión de Macbeth. La pieza era, al menos en la percepción de un lego como yo, superlativa. Los diálogos, cuidados; el registro del lenguaje, clásico, elevado. Yo bebía con fruición, casi con deleite, cada vocablo. Extasiado, por un momento tuve la sensación de vencer el paso del tiempo en la penumbra de la sala. Pero entonces el protagonista cayó al suelo, exánime, y las luces se apagaron para arroparlo en la oscuridad. La gente aplaudió estruendosamente, se puso de pie para entregar el óbolo de su ovación que los actores parecían recibir con genuina gratitud.

Salimos de la sala y cruzamos la bulliciosamente alegre calle Corrientes. El empleado del estacionamiento nos recibió con cara de fastidio detrás del mostrador. Mientras le extendía unos billetes me pregunté si aquel hombre hubiese disfrutado de la obra tanto como lo hice yo. ¿Sería posible algún día que yo sea el jornalero extenuado y él el hombre tocado con frac y galera que me encomienda su carruaje para deleitarse en unas artes que me son vedadas? El ruido del motor en marcha me sacudió de mis pensamientos. La radio se encendió automáticamente: «… fue tu voz de pito/te lo repito», chillaba una mujer al ritmo del beat monocorde del reggaetón. Las palabras con su métrica elemental me golpearon en el rostro como la mano pesada de un boxeador. Entendí el encanto que había ejercido en mí el teatro: me había arrancado por unos instantes de las lindes de esta ordinaria realidad cotidiana. Mientras reprimía la tentación de encender un cigarrillo (mi padre siempre lo hacía mientras esperaba que calentara el motor de su viejo Renault 4) entendí –o acaso intuí— que siempre hubo en mis predilecciones literarias cierto puritanismo medio chabacano.

No me jacto de ello. De hecho, preferiría ser de esos que leen y escriben «como se habla» (“Ufff, qué copado que es ese chabón”, “me quiero moriiiiiir”, escribía una chica que la profesora del último taller literario que tomé encomiaba). Quizás haya sido conservadurismo lo que me llevó a estudiar literatura judía antigua en la universidad (sospecho que la moderna podría haberme resultado demasiado iconoclasta). Allí me topé, entre otras cosas, con lo que podríamos denominar el género de la literatura judía de la liberación. En su epicentro se erige el relato o, mejor dicho, las múltiples versiones de la crónica de las proezas macabeas.

De hebreos y griegos, de la literatura como liberación

Recuerdo el día en el que di en la biblioteca de la universidad con un tomo grande con letras hebreas taxativas, casi perentorias, en su portada. Por suerte he olvidado el nombre de su autor, así como demás detalles innecesarios que en otra época el rigor (¿será rigor mortis?) del academicismo me hubiese obligado a citar. Leí la introducción, que suele ser en estos tiempos de distracciones constantes, lo único que suelo terminar de los libros: resulta que la flamante monarquía jasmonea, tras derrotar a las huestes del ejército conquistador, instituyó un gran aparato de propaganda, que incluyó una versión hebrea oficial de los hechos elaborada por un historiador de la flamante casa real. Lamentablemente, el texto original se perdió miles de años atrás, dejándonos tan sólo los resabios de antiguas traducciones a lenguajes arcaicos. Pero, el dios de la furia macabea no permitiría que sus proezas cayeran en el olvido, por lo que su gloria llegó incluso a oídos de la fastuosa judería alejandrina, cuna de Filón y de Ezequiel el Dramaturgo.

Los judíos greco-parlantes (mis abuelos dirían que hablaban el ídish de la época, un dialecto del griego llamado «koiné«), no se contentaron con la basta versión de la historia pergeñada por sus hermanos israelitas, algo desgarbados para su gusto refinado. Escribieron una adaptación propia de las crónicas de los nuevos libertadores, amoldada a su lengua y a sus remanidos cánones literarios.

Sea como fuere, ambas versiones, la hebrea y la griega, coinciden en el ethos beligerante de la trama. Su equivalente moderno, que infló el pecho de todo adolescente judío que alguna vez hurgó en la polvorienta biblioteca de su madre, sería la novela de Howard Fast, Mis gloriosos hermanos. El intervencionismo de los griegos seléucidas que pretendían implantar un régimen helenizante y, lo más grave, designar un Sumo Sacerdote que respondiera a sus propios intereses, encendió el celo religioso de ciertas facciones judías locales. Los antiguos jasmoneos, más tarde conocidos como los macabeos, lideraron la batalla combinando su ardor nacionalista (fanatismo, lo llamarían algunos hoy) con la para entonces novedosa estrategia del combate de guerrillas, lo que les granjeó una impensada, aunque cierta victoria ante una potencia militar.

Pero, claro, el espíritu belicoso que rezuman estas historias en cualquiera de sus versiones (incluso en la de Fast) no siempre fue visto con buenos ojos. Unos trescientos años después del levantamiento jasmoneo, los maestros del Talmud exhibieron serios escrúpulos respecto de la versión oficial del relato e intentaron con denuedo mitigar los ánimos de beligerancia que de él se desprende. Hay quienes ven en esto un acto de sumisión de los rabinos ante el ya establecido régimen romano en la Tierra de Israel. Pero están quienes consideran que, al interior del claustro rabínico, tuvo lugar un profundo viraje ideológico: la fuerza militar y el ímpetu de las armas ya no se concibe como un medio de liberación. En su lugar se erige la letra, que más que propaganda de los caudillismos de turno, encarna un instrumento de redención en sí mismo.

Los rabinos instalaron la idea de la literatura como el locus de la salvación; de la memoria como las lindes de un territorio donde mito y realidad se confunden, donde el débil vence al poderoso y los muertos resurgen de sus propias cenizas: Bendito eres Tú, Dios, que revives a los muertos, rezan los judíos observantes (y otros no tanto) al menos tres veces al día. No se trata de un dogma ni de un axioma de fe, sino del profundo poder simbólico de la palabra, capaz de augurar un orden de la existencia que, como lo onírico, desafía la lógica ordinaria de lo cotidiano. Se crea así un domino extra-ordinario de la realidad: el literario.

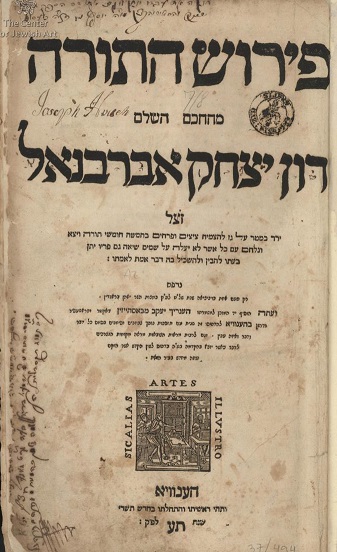

Una oda a don Isaac Abravanel

Por siglos las grandes obras literarias y filosóficas que dio la judería grecoparlante permanecieron en el olvido. Filón casi se nos escurre de las manos de no ser –entre otros— por los judíos italianos que, ataviados con las luces del Renacimiento, se abocaron a poner en valor nuevamente sus escritos. Entre ellos se cuenta a don Isaac Abravanel, rabino y pensador de origen portugués afincado luego en Italia. A diferencia de otros comentaristas bíblicos, en su exegesis abunda, sin pruritos, en citar a presbíteros católicos con quienes mantiene un diálogo vivo en los claustros intelectuales de la época. Alude a sus tesis y escritos para refrendar su propia posición sobre tal o cual cuestión.

A decir verdad, no sabría decir cuál de las dos versiones de las batallas de los macabeos hubiese preferido Abravanel, si el tosco registro oficial hebreo o la más sofisticada adaptación griega. Tampoco sé si ante el relato belicista de los antiguos hubiese privilegiado la remozada y pacifista narrativa talmúdica (aunque sospecho que se inclinaría por esta última). Sólo sé que, de ponerlo a elegir entre el discurso del rabino y el del arzobispo que le dirigieran la palabra al presidente electo en la ceremonia interreligiosa del domingo 10 de diciembre, el erudito italiano se hubiese quedado con las del segundo.

Quiero aclarar: nadie esperaba que el rabino se despachara con la sofisticación de Shakespeare ni que citara pasajes de Macbeth en sus escasos minutos al micrófono. Pero sus constantes referencias a conceptos vagos como la “luz del corazón” o la “inteligencia espiritual”, más propios de la retórica del coaching y de lo new age que de las fuentes ancestrales de la sabiduría hebrea, no hicieron más que revelar (si vale la figura) una honda superficialidad. Su tono adulador, la zalamería de una homilía que se tornó una suerte de motivational speech, careció del espíritu renuente de la tradición profética. La ponzoña sutil del lenguaje de los profetas, que evoca al intrépido Natán humillando con el fuste de su lengua al mismísimo rey David, sí estuvo presente –en cambio— en la prédica del arzobispo de Buenos Aires que no tuvo escrúpulos en dejar sentadas las bases morales a las que debe atender el mandatario electo: se trató de un llamado a enarbolar un concepto de libertad que trascienda los mezquinos confines de las potestades individuales y se constituya en patrimonio colectivo.

Al igual que Isaac Abravanel, que con arrojo rompió con los cánones de su época al evocar a sacerdotes católicos en sus disquisiciones, yo también prefiero hoy quedarme con las palabras del arzobispo. Al fin y al cabo, es ese –y no otro— el espíritu de la gesta macabea: levantarse ante el oprobio con grandeza; hacer del relato un acto de proeza, de las palabras dardos que penetren en el corazón de hielo del conquistador.

Foto de portada: Macbeth viendo el espectro de Banquo por Théodore Chassériau.