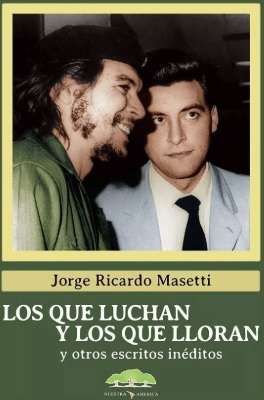

En los años ’60 del siglo pasado apareció un libro de Jorge Ricardo Masetti cuyo título era Los que luchan y los que lloran. Una consigna impactante que recorrió América para propagar los valores de la reciente Revolución Cubana de 1959, con el atractivo de esos jóvenes barbudos que habían derrotado -desde casi la nada- al ejército del tirano Fulgencio Batista.

Masetti había sido en su juventud (como Rodolfo Walsh y algunos otros que luego renegaron de esa etapa) miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo violento de extrema derecha que trató de infiltrarse en el entonces reciente gobierno peronista y que, años después, viró hacia la izquierda, sobre todo por su admiración hacia el comandante Ernesto Che Guevara, quien intentó levantar en armas a muchos jóvenes de los países sudamericanos bajo su concepción de la guerrilla permanente, que también ejecutó en África y finalmente fracasó.

Masetti -a quien denominaban “comandante Segundo” porque era el lugarteniente del Che- intentó crear ese movimiento armado en la Argentina y dirigió el intento guerrillero en la provincia de Tucumán, luego muy criticado, donde perdió la vida.

Pero -y acá llegamos al sentido de esta relación- esa frase se convirtió en un parteaguas para aquellos que querían cambiar el mundo recordando la frase de Marx sobre la actitud de un revolucionario ante a la posibilidad de cambio en la sociedad, frente a los filósofos que la estudiaban sin alejarse de los libros y el mundo intelectual, ni realizar conductas concretas para ese objetivo. El título (y el contenido del libro de Masseti) sirvió para separar e individualizar a los verdaderamente comprometidos con su propio cuerpo y a las “buenas conciencias”, agitadores de palabras y conceptos irrelevantes para una revolución verdadera.

Por fin: la consigna “Los que luchan y los que lloran” fue luego adoptada también en otros escenarios, como la emigración sionista a Israel o los procesos para modificar una realidad difícil. Pero también contribuyó -en otros ámbitos- a la discriminación entre los verdaderamente comprometidos con sus palabras en algún proyecto complejo. Apareció una especie de aduana lingüística que reforzaba el lenguaje callejero para discriminar a aquellos que pasaban a ser blandos”, “señoritas”, “cobardes” y adjetivos similares. Entre ellos “llorones”.

En esos años, el crecimiento masculino estaba más o menos limitado a algunos pasos obligatorios: se vestía “pantalón corto” -incluso en invierno- hasta los 13 años de edad y tal vez un poco más. Entonces eran reemplazados por la ceremonia de los “pantalones largos”, que cubrían totalmente las piernas. Si en la calle alguien nos decía con tono despectivo “judío”, uno respondía: “¡y a mucha honra!” (la Segunda Guerra había terminado unos pocos años atrás). En el juego de figuritas funcionaba el clásico “copia maña garpa doble”. Y no mucho más. La fórmula clásica para vivir tranquilo en un barrio -me explicó mi mejor amigo, un hijo de libaneses que vivía en la misma cuadra- era intervenir en una pelea callejera con alguien de la misma talla: nunca volverían a molestarlo. Y tenía razón.

Pero en otras historias sobre la importancia de sufrir sin llorar se garantiza así -en un plano absolutamente distinto- una inhibición que a veces lleva años de psicoanálisis despejar. El lloriqueo -excelente método de desahogo y liberación- se transforma en una actitud que no debe exhibirse, ni siquiera en la intimidad, y referido a multitud de temas, dolores o alegrías.

La indecisa o fuerte autoridad paterna deja huellas en la memoria corporal. Decires imperativos hacen escuela. Los sucesos llegan a través de postales. La conciencia adolescente recorre un desfiladero de bordes irregulares donde se habilitan palabras, pero también culpas, pudor, vergüenza. Y así se construyen las decisiones futuras.

Yo tendría 11 o 12 años cuando presencié una escena sensible que me marcó para siempre. Se refiere a mi padre. Estábamos en el interior del negocio de sastrería y venta de ropa. Él hablaba con un cliente muy antiguo, del que ya era amigo confiable. El otro le dio el pésame y preguntó por el reciente fallecimiento de su madre -mi abuela paterna, que con apenas metro y medio escaso de altura y menuda contextura tuvo 10 hijos de los cuales sobrevivieron ocho, que después de los años ’30 del siglo pasado pudo escapar de la Polonia de preguerra y llegar a la Argentina (con los seis hijos que sobrevivían entonces)-.

Acá, muy tempranamente, la única mujer falleció y quedaron los cinco hermanos de gran estructura corporal y “pocas pulgas” de carácter, organizando la vida en el nuevo país (todos sastres como el padre, aunque luego dos de ellos se abrieron hacia otros menesteres).

Nadie entendía cómo la pequeña figura de la anciana había podido manejar a los salvajes de sus hijos, a los que ponía en fila y les daba con un objeto pesado en el cuerpo o la cabeza -según la infracción cometida- y le tenían respeto y miedo. Al mismo tiempo, siempre comenzaba a llorar cuando abrazaba a su docena de nietos argentinos y sacaba del bolsillo del delantal de cocina los caramelos que siempre llevaba para repartir. Allí, era pura dulzura.

Fue entonces que el visitante preguntó algunos detalles a mi padre y él comenzó a balbucear. Casi no pudo responder, atragantado con los pormenores de la enfermedad y muerte de su progenitora (el abuelo, soldado de las trincheras en la Primera Guerra, había fallecido algunos años atrás).

Y de pronto, sólo visible por nosotros tres, los hijos, tuvo un acceso de tos y comenzó a llorar. ¡Llorar! ¡El hombrón de fuerza increíble que no temía a nada ni a nadie, el héroe admirado por sus hijos, el que cuando niño asistía a los tiroteos alrededor de casa entre rusos y ucranianos y polacos de ese pueblito fronterizo que cambiaba cada tanto de dueño! Y cuando el sonido de las balas se interrumpía -nos contaba- este niño de siete u ocho años salía de debajo de la cama, comenzaba a arrastrarse entre los cadáveres de soldados de distintas tropas y revisaba sin asustarse a cada muerto sus bolsillos, donde solía encontrar trozos de chocolate que traía al interior de la casa para compartir con sus debilitados familiares. Un hermano mayor, Carlos, pudo ensartar con su lanza primitiva a una rata que corría por ahí y ese día comieron sopa.

Y este hombrón, entonces (para nosotros, mezcla de Tarzán y Superman), que nos había transmitido -tácitamente- aquello de “los varones no lloran” y “las lágrimas son para mujeres, niños débiles o maricones…”.

En la calle, un tango vociferaba que “…un hombre macho no debe llorar”. De pronto, descubrí que él también podía llegar a derramar lágrimas. Fue un golpe epifánico para mi adolescente caracterización de los varones como aquellos que cerraban los ojos o bufaban, pero nunca mostraban su dolor.

Esa vez, sin saberlo, mi progenitor me otorgó el permiso para llorar.

Hacia fines de 1973 se desató la llamada “Guerra de Iom Kipur” entre Israel y sus vecinos árabes con un ataque sorpresivo desde varios flancos. El kibutz donde entonces vivíamos -ubicado a los pies del Monte Golán, en el límite con Siria- estaba muy cerca de uno de los frentes de lucha. Los primeros días la artillería árabe avanzó traspasando la línea defensiva de la sorprendida Israel. Nuestros pequeños hijos -como todos los niños del kibutz- durmieron, comieron, fabularon y soñaron unos 50 días en los refugios de hormigón. La infantería siria llegó hasta las cercanías de nuestro hogar.

Después de mucho insistir, mi padre -que estaba en Buenos Aires, reponiéndose de un fuerte ACV en el cerebro y con diagnóstico desfavorable- consiguió realizar un breve llamado a Israel. Gritó de alegría al escuchar nuestras voces y asegurarle que sus nietos estaban bien. Pero, casi enseguida, mi madre debió tomar el teléfono. El hombre sin miedo a nada que a los 8 años recogía los víveres de los soldados muertos, ahora balbuceaba otra vez en el teléfono. Recordé entonces su pedido cuando decidimos nuestro viaje a Medio Oriente: “allí hay guerra y ya pasé por eso varias veces. Vamos en familia. Y si tenemos que morir allí, que sea todos reunidos”. En esa segunda ocasión, él también había llorado, sin parar.

Reprimí con fuerza la emoción y, cuando se escucharon algunos cañonazos que se acercaban a los refugios de hormigón del kibutz donde también dormíamos, cerca de la frontera siria, pude conservar la compostura necesaria para despedirnos. “Tu papá es un viejito, no le hagas caso” dijo mi madre. Pero en esa orilla deshilachado de conducta, la actitud recorre un orden impreciso con el andar del pensamiento: ¿cómo no incorporar a la tramitación de un duelo por una angustia irremplazable la expresión corporal del llanto?

Yo recién lloré algunos días después, pensando en papá. ¿Fue la primera vez?