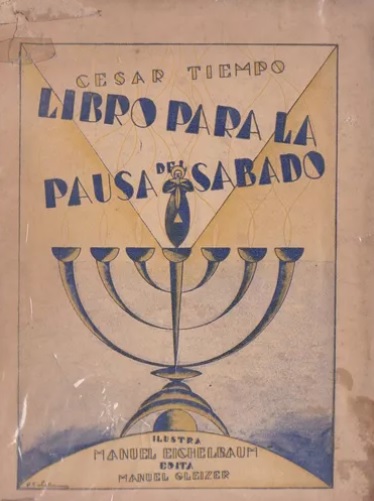

Nacido en Ucrania, en 1906, cumplió su primer aniversario aquí, en Buenos Aires, formó parte del grupo Boedo, que rodeaba a la editorial Claridad (durante algunos años, llega a acompañar en la dirección de la revista, junto a Leónidas Barletta, a su fundador, Antonio Zamora), en 1930 obtuvo el Premio Municipal de Poesía por su volumen Libro para la pausa del sábado, y en 1937 recibió el Premio Nacional de Teatro. Será justamente la década del 30 una de las más cargadas y violentas en antisemitismo oficial y eclesiástico, y lo tomarán a Tiempo como blanco de ataques por sus posiciones judías y de izquierda. Fue, así, uno de los intelectuales más importantes de la Argentina en la primera mitad del siglo veinte.

“Para Criterio, el intelectual o escritor judío era un actor más entre los destinados a ´destruir /…/ nuestras creencias, tradiciones e instituciones´. Por lo tanto, se propuso documentar la obra de los más representativos. El escritor César Tiempo (seudónimo de Israel Zeitlin) fue el blanco predilecto por su orientación izquierdista y por su destacada intervención pública”, sostienen María Ester Rapalo y María Teresa Gramuglio.

En los años treinta, joven intelectual, enfrentó al nacionalismo de derecha por su antisemitismo, y luego adhirió al peronismo: se decía que era amigo personal de Juan Domingo Perón, al punto que este lo designó director del suplemento literario y de las páginas culturales del diario La Prensa intervenido. A la caída del peronismo, le tocó vivir el ostracismo y el silencio, que soportó con dignidad y humor. Para descansar de todo ello se fue a vivir a Bélgica entre 1961 y 1966. Alguna vez recordaría: “Después del golpe de la libertadora, se habían hecho listas en las que figuraban todos aquellos que alguna vez habían colaborado en el suplemento de La Prensa, a quienes estaba prohibido publicar; lógicamente yo era uno de los que encabezaba la lista y me lo hicieron sentir».

Entre 1973 y 1975 se desempeñó como director del Teatro Nacional Cervantes. En 1978 mereció el Premio Sixto Pondal Ríos (correspondiente a 1977). Entre sus obras teatrales destacan Pan criollo y El lustrador de manzanas. Eliahu Toker escribió de él: “Uno de los momentos más altos y significativos de la palabra poética de César Tiempo es su Arenga en la muerte de Jaim Najman Biálik /…/ Tiempo se identifica con Biálik: ´¡Cuidado con los poetas / cuyos puños golpean sobre las mesas de los verdugos!´, dice dirigiéndose sin duda también a los nazis locales. Y a la judería porteña, a la que reprocha su indiferencia pequeñoburguesa. Y se burla de ellos amargamente. /…/ La condición judía y porteña de Tiempo empapa todas sus páginas”.

Queda de él lo vastamente escrito. De aquello que quizás más amaba, la poesía, numerosos poemas sueltos, varios libros, y sobre todo los dedicados al ritual del sábado, que constituyó un mito poético en el que insistió una y otra vez y no pudo apartarse: en 1930 aparece Libro para la pausa del sábado, al que siguen Sabatión argentino (1933), Sábadomingo (1938) y Sábado pleno (1955). Y a ello se suman seis, siete volúmenes de reportajes reales o imaginarios, una decena de obras teatrales, medio centenar de guiones cinematográficos, un millar de notas dispersas por los diarios del mundo.

Gustaba hablar permanentemente en broma de las cosas más serias (y hablaba de cosas muy serias): el mundo, el amor, la propia muerte, la madurez. “Es necesario vivir mucho tiempo para llegar a ser joven”, decía. Periodista, poeta, Premio Nacional de Teatro por su obra Pan criollo, se minimizaba como escritor, y valorizaba, en cambio, anécdotas como la de haber presentado, hacia Noviembre de 1933, Federico García Lorca a Carlos Gardel en el vestíbulo del entonces Teatro Smart, donde se ensayaba su comedia El teatro soy yo, o la de haber trabajado con Eugene O’Neil en la misma compañía de seguros, y que los hubieran despedido juntos, lo cual lo había llevado a tener una estrecha relación con Charles Chaplin, casado con Oona, su cuarta esposa…

Cuando no tenía sucesos los inventaba, como a Clara Beter, la prostituta y poeta ucranio-rosarina que, con sus Versos de una…,enamoró a varios contemporáneos, y entre los más ardientes a Roberto Arlt. (“Me entrego a todos, mas no soy de nadie; / Para ganarme el pan vendo mi cuerpo. / ¿Qué he de vender para guardar intactos / mi corazón, mis penas y mis sueños?”). Son los versos de una prostituta-poeta judía rusa. “Para darle más verosimilitud a mis Versos de una…, conté la infancia de una mujer que era amiga de Tatiana Pavlova, de la que la separó la vida: Tatiana se fue a Roma a hacer teatro y Clara se vino a Buenos Aires, y después a Rosario, a hacer la calle”. /…/ “¿Te acordarás de Kátiuchka, tu amiga de la infancia, / esa rubia pecosa, nieta del molinero, / la del número 8 de Poltávaia Úlitcha / con quien ibas al Dnieper a correr sobre el hielo?”. En su introducción a esos Versos de una… decía Elías Castelnuovo bajo el seudónimo de Ronald Chaves: “Rezuman demasiada verdad los versos para atribuirlos a una imaginación desgobernada. Clara Beter existe”. Momento este que, aparte de las anécdotas que le vinieron vinculadas, y de lo original y exitoso de la invención, es señalado por Martin Prieto como un instante clave en el sinceramiento de la literatura realista argentina, donde ella toca la verdad casi sin proponérselo.

Señaló los barrios y las calles de la comunidad, y algunos otros lugares, a los que ayudó a volverse míticos, como el Bar Internacional de León Paley, en Corrientes y Pasteur, donde entre mesas de ajedrez y de dominó, y ruidosos debates planetarios, escribía a veces sus poemas y le dedicó alguno: “Bar Internacional / donde la grey semita / inofensivamente se desquita / de las persecuciones de la Rusia imperial”. Su exploración de Buenos Aires y la de las calles de su amada comunidad fue ferviente, juguetona, pero también mística y casi cabalística: “el poeta se deja ganar por la ciudad / y por las siete calles de sus siete alegrías”. Pero fue también un modelo de la integración. Tal vez por su manejo acabado de las lenguas fue recibido como miembro de número en 1964 en la Academia Porteña del Lunfardo y de él dijo José Gobello: “César Tiempo fue nuestro maestro total: maestro de poesía, porque la suya era limpia y original, leve y honda como su mirada; maestro de prosa, porque la suya nos deslumbraba, pero al modo que se deslumbran los bichitos cuando se precipitan al carozo de la luz que es el fuego. La pedrería lujosa de su escritura no era bisutería; no nos despistaba de su pensamiento y de su sentimiento, que en él era más o menos la misma cosa”. Como Alberto Gerchunoff, como Carlos Grünberg, orgulloso de las dos pertenencias, a la Argentina y al pueblo judío, supo plasmar en su obra ese espíritu de integración, hasta en los versos que aparecían como más livianos, donde, jugando con los de Carlos Guido Spano, proclama: “Yo nací en Dniepropetrosk.! / No me importan los desaires / con que me trata la suerte. / Argentino hasta la muerte! / Yo nací en Dniepropetrosk.!”.