Elie Wiesel (nacido el 30 de septiembre de 1928 en Sighet, Rumania; fallecido el 2 de julio de 2016 en Nueva York, Nueva York, EE.UU.) fue un escritor judío, cuyas obras constituyen un testimonio sobrio pero apasionado de la destrucción del judaísmo europeo durante la Segunda Guerra Mundial. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986.

Su padre, Shlomo, era un comerciante que hablaba yiddish y que tenía suficiente experiencia como para animar a su hijo a aprender hebreo moderno y a familiarizarlo con las obras de Freud. Más adelante, Wiesel pudo describir a su padre en términos menos santos, como un hombre preocupado al que rara vez veía hasta que los arrojaron juntos a Auschwitz. Su madre, Sarah Feig, y su abuelo materno, Dodye Feig, un jasídico de Viznitz, llenaron su imaginación con cuentos místicos de maestros jasídicos.

Creció con sus tres hermanas, Hilda, Batya y Tzipora, en un entorno que recordaba las historias de Sholom Aleichem. “Salías a la calle el sábado y sentías el Shabat en el aire”, escribió sobre su comunidad de 15.000 judíos. Pero su idílica infancia se hizo añicos en la primavera de 1944, cuando los nazis marcharon sobre Hungría. Con las tropas aliadas acercándose rápidamente, muchos de los judíos de Sighet se convencieron de que podrían salvarse. Pero los judíos de la ciudad fueron rápidamente confinados en dos guetos y luego reunidos para la deportación.

La primera infancia de Wiesel, transcurrida en una pequeña comunidad jasídica de la ciudad, fue una existencia más bien hermética de oración y contemplación. En 1940, Sighet fue anexada a Hungría y, aunque los húngaros estaban aliados con la Alemania nazi, no fue hasta que los alemanes invadieron la ciudad en marzo de 1944 que la ciudad fue incorporada al Holocausto. En cuestión de días, los judíos fueron “definidos” y sus propiedades confiscadas. En abril fueron confinados en guetos y el 15 de mayo comenzaron las deportaciones a Auschwitz. Wiesel, sus padres y tres hermanas fueron deportados a Auschwitz, donde su madre y una hermana fueron asesinadas. Él y su padre fueron enviados a Buna-Monowitz, el componente de trabajo esclavo del campo. En enero de 1945 formaron parte de una marcha de la muerte a Buchenwald, donde su padre murió el 28 de enero y de donde Wiesel fue liberado en abril. Sólo después de la guerra se enteró de que sus dos hermanas mayores no habían muerto.

Después de la guerra, Wiesel se estableció en Francia, estudió en la Sorbona (1948-1951) y escribió para periódicos franceses e israelíes. Se fue a los Estados Unidos en 1956 y se naturalizó en 1963. Fue profesor en el City College de Nueva York (1972-1976) y desde 1976 enseñó en la Universidad de Boston, donde se convirtió en profesor Andrew W. Mellon de Humanidades.

Durante su etapa como periodista en Francia, el novelista François Mauriac le pidió que diera testimonio de lo que había vivido en los campos de concentración. El resultado fue el primer libro de Wiesel, en yiddish, Un di velt hot geshvign (1956; “Y el mundo ha permanecido en silencio”), abreviado como La Nuit (1958; “Noche”), una memoria de la reacción espiritual de un niño a Auschwitz. Algunos críticos lo consideran la expresión literaria más poderosa del Holocausto. Wiesel se hizo conocido por primera vez en 1960 con la traducción al inglés de Night, su relato autobiográfico de los horrores que presenció en los campos cuando era adolescente. Escribió que se sentía atormentado por la culpa por haber sobrevivido mientras millones morían y por las dudas sobre un Dios que permitiera semejante matanza.

“Nunca olvidaré aquella noche, la primera noche en el campo, que convirtió mi vida en una larga noche, siete veces maldita y siete veces sellada”, escribió. “Nunca olvidaré aquel humo. Nunca olvidaré las caritas de los niños, cuyos cuerpos vi convertidos en volutas de humo bajo un cielo azul silencioso. Nunca olvidaré aquellas llamas que consumieron mi fe para siempre. Nunca olvidaré el silencio nocturno que me privó, para toda la eternidad, del deseo de vivir. Nunca olvidaré aquellos momentos que asesinaron a mi Dios y a mi alma y convirtieron mis sueños en polvo. Nunca olvidaré estas cosas, aunque esté condenado a vivir tanto como Dios mismo. Nunca”.

Wiesel escribió novelas, libros de ensayos y reportajes, dos obras de teatro e incluso dos cantatas. Aunque muchos de sus libros trataban nominalmente de temas como los judíos soviéticos o los maestros jasídicos, todos ellos abordaban cuestiones profundas que resonaban en el Holocausto: ¿Qué sentido tiene vivir en un universo que tolera una crueldad inimaginable? ¿Cómo pudo el mundo permanecer mudo? ¿Cómo se puede seguir creyendo? Wiesel planteaba estas preguntas en prosa sobria y sin alzar la voz; rara vez ofrecía respuestas.

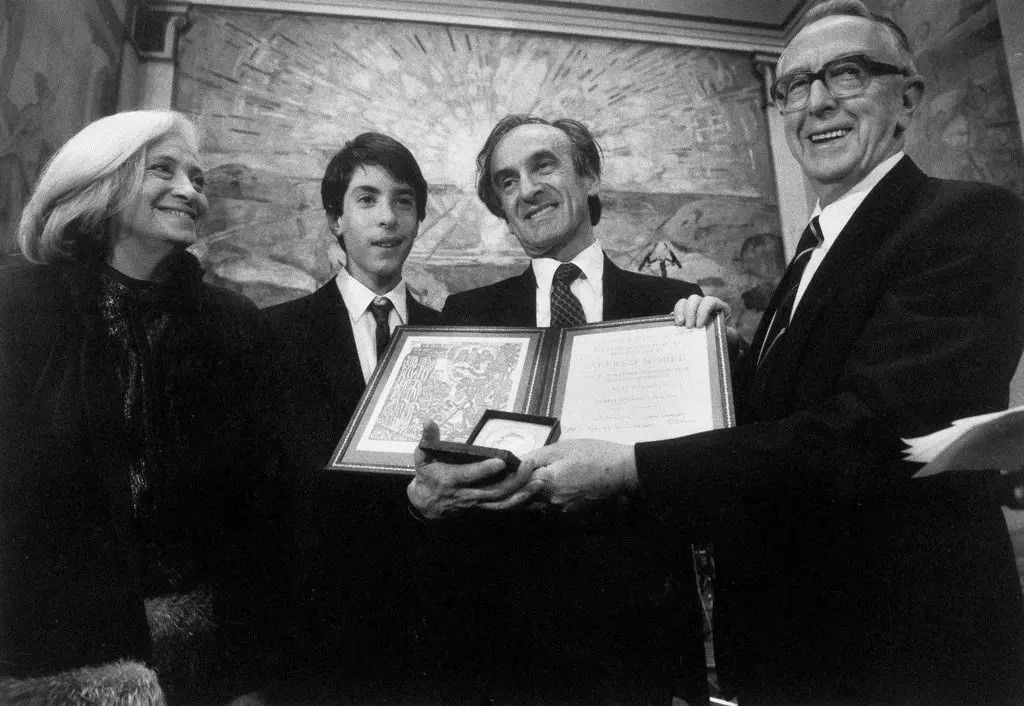

En 1986, recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero no se definió tanto por el trabajo que realizó, como por el enorme vacío que llenó. Después de la masacre sistemática de judíos por parte de los alemanes, no había surgido ninguna voz que hiciera comprender la enormidad de lo que había sucedido y cómo había cambiado la concepción que la humanidad tenía de sí misma y de Dios. Durante casi dos décadas, los sobrevivientes traumatizados -y los judíos estadounidenses, cargados de culpa por no haber hecho más para rescatar a sus hermanos- parecieron paralizados en silencio.

Pero gracias a la fuerza de su personalidad y a su don para las frases cautivadoras, Wiesel, que había sido liberado de Buchenwald a los 16 años con el tatuaje indeleble A-7713 en su brazo, exhumó gradualmente el Holocausto del cementerio de los libros de historia.

Fue esta denuncia contra el olvido y la violencia lo que el Comité Nobel reconoció cuando le concedió el premio. “Wiesel es un mensajero para la humanidad”, dice la cita del Nobel. “Su mensaje es de paz, expiación y dignidad humana. Su convicción de que las fuerzas que luchan contra el mal en el mundo pueden salir victoriosas es una convicción ganada con mucho esfuerzo”.

Puede que haya habido mejores cronistas que evocaran los detalles infernales de la máquina de muerte alemana. Se podría decir que hubo filósofos más esclarecedores. Pero ninguna figura fue capaz de combinar la urgencia moral de Wiesel con su magnetismo, que emanaba de su rostro y sus ojos profundamente surcados como una melancolía incontenible.

Wiesel luchó durante mucho tiempo con lo que él llamaba su “conflicto dialéctico”: la necesidad de relatar lo que había visto y la inutilidad de explicar un acontecimiento que desafiaba la razón y la imaginación. En su discurso de aceptación del Nobel, dijo que lo que había hecho con su vida era tratar de “mantener viva la memoria” y “luchar contra aquellos que quisieran olvidar”. “Porque si olvidamos, somos culpables, somos cómplices”, afirmó. Wiesel desempeñó un papel destacado en la creación del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, donde fue presidente de la comisión que unió a grupos de supervivientes rivales para recaudar fondos para una estructura permanente.

En su libro de 1966, Los judíos del silencio: un informe personal sobre el judaísmo soviético, Wiesel llamó la atención sobre los judíos que estaban siendo perseguidos por su religión y, sin embargo, se les prohibía emigrar. “Lo que más me atormenta no son los judíos del silencio que conocí en Rusia, sino el silencio de los judíos entre los que vivo hoy”, dijo. Sus esfuerzos ayudaron a aliviar las restricciones a la emigración.

Wiesel condenó las masacres de Bosnia de mediados de los años 90. “Si esto es otra vez Auschwitz, debemos movilizar a todo el mundo”, dijo, y denunció otras en Camboya, Ruanda y la región de Darfur en Sudán. Condenó las quemas de iglesias negras en Estados Unidos y habló en nombre de los negros de Sudáfrica y de los prisioneros políticos torturados de América Latina.

Sin embargo, la situación de los judíos era lo más importante. En 2013, cuando Estados Unidos mantenía conversaciones con Irán sobre la limitación de la capacidad de ese país para fabricar armas nucleares, Wiesel publicó un anuncio de página entera en The Times en el que instaba a Obama a insistir en un “desmantelamiento total de la infraestructura nuclear de Irán” y en su “repudio a las intenciones genocidas contra Israel”.

Después de sobrevivir al Holocausto, donde murieron su madre, su padre y una de sus hermanas, a Wiesel le resultó más fácil recuperar la fe en Dios que en la humanidad. Un aspecto central de su labor fue conciliar el concepto de un Dios benévolo con el mal del Holocausto. “Normalmente decimos: ‘Dios tiene razón’ o ‘Dios es justo’, incluso durante las Cruzadas lo decíamos”, observó en una ocasión. “Pero ¿cómo se puede decir eso ahora, con un millón de niños muertos?”

Sin embargo, nunca abandonó la fe; de hecho, se volvió más devoto con el paso de los años, rezando cerca de su casa o en las sinagogas jasídicas de Brooklyn. En el avión que lo llevaría a un Israel ensombrecido por la guerra árabe-israelí en 1973, se sentó descalzo con un amigo y juntos tararearon melodías jasídicas. “Si tengo problemas con Dios, ¿por qué debería culpar al sábado?”, dijo una vez.

Lo que le dio su autoridad moral en particular fue que, como piadoso estudiante de la Torá, había vivido el infierno de Auschwitz en su carne. En una entrevista de 2006, explicó por qué su libro Noche estaba en el primer lugar de la lista de los más vendidos, más de 45 años después de su primera publicación.

“Uno a uno, pasaron frente a mí”, escribió en Noche, “maestros, amigos, otros, todos aquellos a quienes había temido, todos aquellos de quienes podría haberme reído, todos aquellos con quienes había convivido a lo largo de los años. Pasaron, caídos, arrastrando sus mochilas, arrastrando sus vidas, abandonando sus hogares, los años de su infancia, encogiéndose como perros apaleados”.

Noche narra un viaje de varios días en un vagón de ganado sin aire antes de que el narrador y su familia llegaran a un lugar del que nunca habían oído hablar: Auschwitz. Wiesel recordó cómo las chimeneas llenaban el aire con el hedor de la carne quemada, cómo quemaban a bebés en una fosa y cómo un doctor, Josef Mengele, con monóculo decidía, con un movimiento de la batuta de un director de orquesta, quién viviría y quién moriría. Wiesel observó a su madre y a su hermana Tzipora caminar hacia la derecha, mientras su madre acariciaba el cabello de Tzipora con gesto protector. “No sabía que, en ese lugar, en ese momento, me estaba separando de mi madre y de Tzipora para siempre”, escribió.

En Auschwitz y en un campo de trabajo cercano llamado Buna, donde trabajaba cargando piedras en vagones de tren, Wiesel se volvió salvaje bajo la presión del hambre, el frío y las atrocidades diarias. Noche relata cómo se obsesionó tanto con conseguir su plato de sopa y su corteza de pan que vio a los guardias golpear a su padre con una barra de hierro mientras él “no pestañeó” para ayudar.

Cuando evacuaron Buna a medida que se acercaban los rusos, sus prisioneros se vieron obligados a correr kilómetros a través de la nieve. Los que tropezaban eran aplastados en la estampida. Después de que los prisioneros fueran llevados en tren a otro campo, Buchenwald, Wiesel vio a su padre sucumbir a la disentería y el hambre y confesó vergonzosamente que había deseado que lo liberaran de la carga de mantenerlo. Cuando se llevaron el cuerpo de su padre el 29 de enero de 1945, no pudo llorar. “Ya no tenía lágrimas”, escribió.

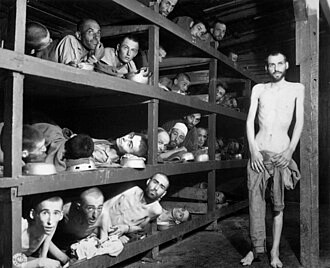

El 11 de abril, después de no haber comido nada durante seis días, Wiesel se encontraba entre los liberados por el Tercer Ejército de los Estados Unidos. Años después, se identificó en una famosa fotografía entre los hombres esqueléticos que yacían en posición supina en una barraca en Buchenwald.

En los días posteriores a la liberación de Buchenwald, decidió que había sobrevivido para dar testimonio, pero juró que no hablaría ni escribiría sobre lo que había visto durante diez años. “No quería utilizar las palabras equivocadas”, explicó una vez. Fue colocado en un tren de 400 huérfanos que fue desviado a Francia y destinado a un hogar en Normandía bajo el cuidado de una organización judía. Allí dominó el francés leyendo los clásicos y en 1948 se inscribió en la Sorbona. Se mantuvo como tutor, profesor de hebreo y traductor, y comenzó a escribir para el periódico francés L’Arche.

En 1948, L’Arche lo envió a Israel para informar sobre ese Estado recién fundado. También se convirtió en corresponsal en París del diario Yediot Ahronot y en ese papel entrevistó a Mauriac, quien lo animó a escribir sobre sus experiencias de guerra. En 1956 publicó una autobiografía de 800 páginas en yiddish. Reducida a 127 páginas y traducida al francés, apareció entonces con el título de La Nuit. Tardó más de un año en encontrar una editorial norteamericana, Hill & Wang, que le ofreció un anticipo de sólo 100 dólares. Night vendió más de 10 millones de copias, tres millones de ellas después de que Oprah Winfrey la eligiera para su club de lectura en 2006 y viajara con Wiesel a Auschwitz.

El estado de ánimo cambió después de que Adolf Eichmann fuera capturado en Argentina por Israel en 1960 y el resto del mundo, al ver su juicio televisado en Jerusalén, comenzó a comprender de nuevo la enormidad de los crímenes alemanes. Wiesel comenzó a hablar más ampliamente y, a medida que su popularidad crecía, llegó a personificar al sobreviviente del Holocausto.

Su esposa nacida en Viena, Marion Eshter Rose, sobrevivió a la guerra escondida en Vichy, Francia. Se casaron en Jerusalén en 1969, cuando Wiesel tenía 40 años, y tuvieron un hijo, Shlomo Elisha. Lo sobreviven, al igual que una hijastra, Jennifer Rose, y dos nietos.

Para Wiesel, la fama no borró las cicatrices que le dejó el Holocausto: las pesadillas, la inseguridad perpetua, la incapacidad de reír profundamente. “Vivo con miedo constante”, dijo en 1983.

De 1972 a 1976, Wiesel fue profesor de estudios judaicos en el City College, donde muchos de sus estudiantes eran hijos de supervivientes. En 1976 fue nombrado profesor Andrew W. Mellon de humanidades en la Universidad de Boston, puesto que se convirtió en su punto de apoyo institucional.

En un esfuerzo por promover el entendimiento entre grupos étnicos en conflicto, Wiesel también creó la Fundación Elie Wiesel para la Humanidad. A través de un conocido de la sinagoga de Wiesel, la fundación invirtió su fondo en el administrador de fondos Bernard L. Madoff, y su esquema Ponzi, que duró décadas y se reveló en 2008, le costó a la fundación 15 millones de dólares. Wiesel y su esposa también perdieron millones de dólares de sus ahorros personales.

Wiesel vivió lo suficiente para lograr una redención particularmente satisfactoria. En 2002, inauguró un museo en su ciudad natal, Sighet, en la misma casa desde la que él y su familia habían sido deportados a Auschwitz. Con una emoción poco común, dijo a los jóvenes rumanos que se encontraban entre la multitud: “Cuando crezcáis, decid a vuestros hijos que habéis visto a un judío en Sighet contando su historia”.

Elie Wiesel, el sobreviviente de Auschwitz que se convirtió en un elocuente testigo de los seis millones de judíos masacrados en la Segunda Guerra Mundial y que, más que nadie, grabó a fuego en la conciencia mundial el recuerdo del Holocausto, murió en su casa de Manhattan. Tenía 87 años.

Fuentes: