A finales de los años setenta, Michel Foucault experimentó una fascinación inesperada, casi febril, con la revolución iraní. En sus textos apasionados sobre el levantamiento contra el Shah, Foucault creyó ver lo que llamó una «espiritualidad política» auténtica. Celebró con entusiasmo el fervor revolucionario mientras, hay que decirlo, cerraba los ojos ante el carácter teocrático del movimiento y sus terribles implicaciones para los derechos humanos, especialmente los de las mujeres.

Este episodio -que sorprendentemente queda enterrado en las hagiografías foucaultianas- nos revela una paradoja que se repite como un eco inquietante en ciertos rincones del pensamiento de izquierda: el abandono del contenido político progresista por una fascinación casi romántica con la intensidad revolucionaria como fin en sí mismo. Foucault, al «purificar» su idea de revolución, despojándola de sus contenidos emancipatorios, decidió poner la «voluntad colectiva» y la ruptura con Occidente por encima de los valores que tradicionalmente nutren el proyecto ilustrado de la izquierda.

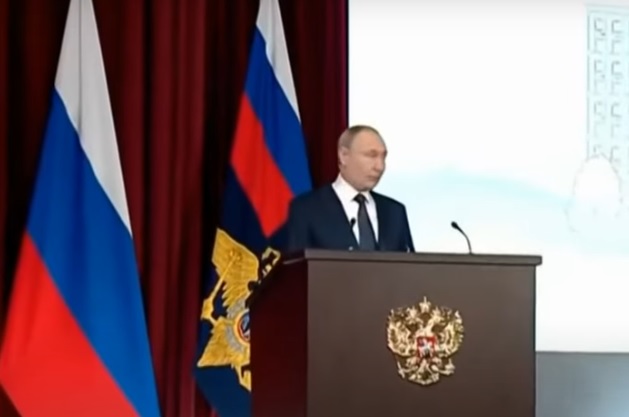

Y aquí estamos ahora, contemplando cómo esta desconexión entre forma y contenido revolucionario resurge con fuerza perturbadora en nuestro tiempo. Hoy, un puñado nada despreciable de intelectuales y movimientos que se identifican con la izquierda global han transferido su admiración a un objeto que, francamente, resulta aún más contradictorio: la Rusia de Vladimir Putin. Este fenómeno -que llamamos, no sin cierta amarga ironía, «putinismo de izquierda»- merece que lo miremos de frente, sobre todo cuando observamos cómo confluye, en una extraña danza, con la admiración que personajes como Tucker Carlson o Elon Musk expresan desde la ultraderecha. Revisemos este fenómeno para descubrir sus raíces ideológicas, sus contradicciones flagrantes y las consecuencias de esta improbable convergencia, explorando esa ideología expansionista y supremacista que alimenta el régimen de Putin, nutrida por las teorías de Alexander Dugin y otros ideólogos del neoimperialismo ruso.

La seducción de la multipolaridad

La idea de un «mundo multipolar» se ha convertido, casi sin que nos diéramos cuenta, en el caballo de Troya conceptual mediante el cual el régimen de Putin ha logrado infiltrarse en ciertos discursos de izquierda. Esta noción, que suena tan progresista a primera vista, nos promete un equilibrio global donde múltiples potencias contrarrestan la hegemonía estadounidense. Pero detrás de esta visión aparentemente sensata se esconde una realidad mucho más oscura.

Para ciertos sectores de la izquierda, especialmente aquellos con un sentimiento antiimperialista enfocado obsesivamente en Estados Unidos, la Rusia de Putin aparece como un contrapeso necesario. Esa vieja fórmula de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo» ha llevado a una simplificación peligrosa, casi infantil: si Putin desafía a Occidente, entonces hay que defenderlo… y de paso ignorar la naturaleza profundamente autoritaria, oligárquica y ultranacionalista de su régimen.

Un argumento que escuchamos con frecuencia entre estos sectores es puramente pragmático: no importa qué valores representa realmente Putin, su mera existencia como contrapeso al imperialismo norteamericano supuestamente obliga a Washington a ser menos hegemónico. Según esta lógica, Rusia como potencia antagonista beneficiaría indirectamente a las economías emergentes -como en el caso de los BRICS- al crear espacios de negociación desde una posición menos rígida que la estadounidense, precisamente porque Moscú no tiene el mismo poder disuasivo global. Este razonamiento presupone, ingenuamente, que la competencia entre potencias imperiales inevitablemente deja grietas por las que pueden colarse beneficios para el Sur Global.

Pero, seamos sinceros, esta visión distorsionada de la multipolaridad confunde la legítima oposición al imperialismo occidental con el apoyo a otros proyectos imperialistas emergentes. La cruda realidad es que el sistema putinista no pretende crear un mundo más justo, sino simplemente reemplazar un imperio por otro, o más exactamente, reconstruir su propio imperio. La dolorosa experiencia de los países del espacio postsoviético, particularmente la de Ucrania, nos muestra que la «alternativa» rusa a la hegemonía occidental no trae mayor soberanía ni desarrollo autónomo, sino sometimiento a un nuevo centro de poder con sus propias exigencias económicas y políticas.

Entre Putin y Dugin

Alexander Dugin, a quien muchos consideran el «filósofo de cabecera» de Putin, ha desarrollado una ideología conocida como eurasianismo que, francamente, pone los pelos de punta. Esta teoría geopolítica propone una división casi mística del mundo entre la «Atlántida» (Occidente, liderado por EE.UU.) y «Eurasia» (el mundo ruso-eslavo), la supuesta «necesidad histórica» de que Rusia se expanda y cree un gran imperio euroasiático, y el rechazo frontal -casi visceral- de valores como el liberalismo, el individualismo y la modernidad occidental.

El eurasianismo de Dugin incorpora, sin el menor pudor, elementos del fascismo europeo, el tradicionalismo rancio y el ultra-conservadurismo más reaccionario. Su obra Fundamentos de Geopolítica (1997) -que, atentos a esto, ha sido utilizada como manual en academias militares rusas- propone estrategias expansionistas detalladas, incluyendo la anexión de territorios vecinos y la desestabilización interna de Estados Unidos con métodos que harían sonrojar a un espía de la Guerra Fría.

El régimen de Putin ha abrazado un nacionalismo exacerbado que promueve la idea del «Russkiy Mir» (Mundo Ruso), justificando intervenciones en cualquier territorio donde haya población rusa o rusófona. Utiliza la Iglesia Ortodoxa Rusa como herramienta de legitimación ideológica, y reivindica -con una nostalgia que sería casi conmovedora si no fuera tan peligrosa- la grandeza del pasado imperial zarista y soviético, pero no desde una perspectiva socialista, sino desde la añoranza por el poder y la influencia global.

Un componente que suelen pasar por alto sus defensores de izquierda es el racismo estructural del régimen putinista. La retórica sobre la «desnazificación» de Ucrania -vaya ironía- esconde una visión que niega de plano la existencia de una identidad ucraniana legítima. El discurso oficial ruso presenta a los ucranianos como «rusos descarriados» que deben ser reincorporados, a la fuerza si hace falta, al redil del mundo ruso, e impone una jerarquización étnica dentro del espacio postsoviético donde, digámoslo claramente, los pueblos no eslavos son tratados como inferiores.

Aqui se hace necesario abordar un aspecto frecuentemente distorsionado en la propaganda del Kremlin: la presencia de elementos ultranacionalistas y neonazis en Ucrania. Sí, existen grupos y figuras que reivindican símbolos y referentes del nacionalismo ucraniano antisemita de la era de la Segunda Guerra Mundial, como el Batallón Azov y diversos grupos minoritarios. Pero, y esto es crucial, estos elementos no constituyen la fuerza política dominante ni representan al gobierno o la sociedad ucraniana en su conjunto. La presencia de grupos de extrema derecha no es un fenómeno exclusivamente ucraniano, sino una realidad presente en prácticamente todas las sociedades post-soviéticas, incluida la propia Federación Rusa. De hecho, organizaciones neonazis como el Movimiento Imperial Ruso (designado como organización terrorista por Estados Unidos) no solo operan abiertamente en territorio ruso, sino que han recibido entrenamiento militar y han participado en conflictos internacionales con la tolerancia implícita de las autoridades. La retórica sobre la «desnazificación» de Ucrania funciona como un pretexto propagandístico que ignora deliberadamente el hecho de que Ucrania eligió democráticamente a un presidente de origen judío, Volodímir Zelenski, cuyos familiares fueron víctimas del Holocausto, algo difícilmente compatible con la imagen de un «Estado nazi» que la propaganda rusa intenta proyectar.

Como señala el filósofo Slavoj Žižek -siempre provocador pero a menudo certero-, la izquierda occidental que cuestiona el apoyo a Ucrania acaba «falsificando la elección a la que se enfrentan los ucranianos». Según Žižek, «para los ucranianos, la elección no es entre paz y guerra, es entre resistir o desaparecer como nación. Los rusos lo han dejado abundantemente claro». La llamada «desnazificación» es, en realidad, un eufemismo para la eliminación sistemática de la identidad nacional ucraniana, un proyecto imperialista que busca, ni más ni menos, borrar a Ucrania del mapa.

Esta eliminación no es solo cultural o lingüística, sino también física, como demuestran -con brutal claridad- las masacres de civiles en Bucha, Irpin y otras ciudades ucranianas. Cuando ciertos sectores de la izquierda sugieren que Ucrania debería «negociar» o «ceder territorios por paz», están ignorando que, como afirma Žižek con su característica contundencia, «sin el apoyo occidental, Ucrania nunca habría alcanzado una posición donde las negociaciones son siquiera posibles». La resistencia ucraniana no es una «guerra por delegación» de la OTAN, como sugiere la narrativa putinista, sino una lucha existencial por la supervivencia nacional frente a un proyecto imperial que, en una de las ironías más amargas de nuestra época, emplea una retórica «antifascista» para implementar políticas que tienen más en común con el fascismo que con cualquier ideal progresista.

La apropiación selectiva del pasado soviético

Una de las estrategias más efectivas -efectiva entre otras cosas debido a la ignorancia y pereza intelectual de no pocos analistas occidentales y del Sur global- del régimen de Putin ha sido la apropiación selectiva y distorsionada del pasado soviético, particularmente de la Gran Guerra Patria (como se conoce en el espacio postsoviético a la Segunda Guerra Mundial). Esta manipulación histórica no es un simple ejercicio académico; tiene profundas implicaciones ideológicas y geopolíticas que sentimos hasta hoy.

El régimen ha «rusificado» lo que en realidad fue una lucha multinacional contra el fascismo. La victoria sobre la Alemania nazi, presentada en la propaganda oficial como un logro exclusivamente ruso, fue en realidad una gesta colectiva de todos los pueblos que formaban la Unión Soviética. Vale la pena recordar -porque parece que algunos lo han olvidado convenientemente- que el propio Stalin no era étnicamente ruso sino georgiano, y que las fuerzas armadas soviéticas incluían ucranianos, bielorrusos, kazajos, uzbekos y miembros de todas las repúblicas constituyentes. Incluso en la plana mayor del Ejército Rojo figuraban numerosos oficiales de origen no ruso que desempeñaron roles cruciales en la estrategia militar soviética.

Esta «rusificación» de la memoria colectiva soviética sirve a un propósito que, a estas alturas, debería resultarnos transparente: legitimar las aspiraciones neoimperiales de la Rusia actual presentándolas como una continuación natural del papel histórico de Rusia como «salvadora» del mundo frente al fascismo. Al apropiarse exclusivamente de esta narrativa, el régimen de Putin niega implícitamente -y a veces explícitamente- el derecho de otros pueblos post-soviéticos, particularmente Ucrania, a reclamar su propia participación en aquella victoria compartida y, por extensión, su derecho a una existencia nacional independiente.

Paradójicamente -o quizás no tanto-, mientras celebra selectivamente aspectos del pasado soviético, el régimen de Putin ha abandonado por completo el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos que constituían, al menos en teoría, pilares ideológicos fundamentales del proyecto soviético. La Rusia actual promueve un nacionalismo étnico ruso que contradice frontalmente el espíritu multinacional que, con todas sus contradicciones (que fueron muchas), caracterizaba al Estado soviético.

Esta manipulación histórica tiene consecuencias concretas y dolorosas en la política exterior rusa contemporánea. Al presentar a Rusia como la única heredera legítima del legado soviético, el régimen de Putin justifica su supuesto derecho a intervenir en lo que considera su «esfera de influencia natural», precisamente las naciones que alguna vez formaron parte de la URSS y que ahora reclaman, con toda justicia, su derecho a determinar independientemente su futuro.

Las contradicciones del putinismo de izquierda

La admiración de ciertos sectores de la izquierda por el régimen de Putin revela contradicciones que, francamente, resultan difíciles de digerir. Existe una confusión -¿deliberada, quizás?- entre el antiliberalismo de derecha (basado en jerarquías tradicionales, autoridad y nacionalismo) y el antiliberalismo de izquierda (basado en la crítica al capitalismo y la búsqueda de igualdad sustantiva). El régimen de Putin representa claramente el primero, mientras se presenta falsamente como aliado del segundo.

El Campismo

Una de las raíces más profundas del «putinismo de izquierda» se encuentra en la lógica del «campismo», un enfoque de la política internacional que divide el mundo en «campos» antagónicos y determina alianzas basándose exclusivamente en la oposición a un enemigo común. Esta visión, heredera de los peores aspectos de la Guerra Fría, sostiene que debemos defender incondicionalmente a quienes se oponen al imperialismo estadounidense, independientemente de sus políticas internas o su propio comportamiento imperialista.

Esta mentalidad puede entenderse desde una perspectiva hegeliana como una construcción de la identidad política fundamentada en la negación del otro. En la dialéctica hegeliana, la conciencia se forma a través del reconocimiento de lo que no es, de su oposición a una alteridad. El «campismo» representa la versión geopolítica de este principio: la identidad de la izquierda se define no tanto por sus contenidos positivos (igualdad, emancipación, solidaridad), sino por su oposición al otro imperial, encarnado por Estados Unidos y sus aliados. En este esquema dialéctico reduccionista, cualquier fuerza que se oponga a ese «otro imperial» queda automáticamente incorporada al «nosotros», independientemente de sus contradicciones internas con los valores que supuestamente definen ese «nosotros».

El «campismo» reduce así la complejidad de las relaciones internacionales a una lógica binaria simplista: «o estás con nosotros o estás con ellos». Esta mentalidad de trinchera no solo distorsiona la realidad geopolítica contemporánea -mucho más compleja y multiaxial que durante la Guerra Fría-, sino que también sacrifica principios fundamentales de la izquierda en el altar de la conveniencia táctica.

La aplicación del «campismo» al caso ruso lleva a sus adherentes a defender, o al menos justificar, acciones como la anexión de Crimea, la intervención en Siria, o la invasión a gran escala de Ucrania, simplemente porque estas acciones desafían la hegemonía occidental. Esta postura ignora por completo -y en esto hay una crueldad implícita- las aspiraciones democráticas y los derechos de autodeterminación de los pueblos directamente afectados por estas intervenciones.

La falsa equivalencia antimperialista

Muchos defensores del «putinismo de izquierda» cometen el error -a veces por ingenuidad, a veces por oportunismo- de equiparar cualquier oposición a la política exterior estadounidense con una postura genuinamente anti-imperialista. Pero, seamos claros: el régimen de Putin representa un proyecto imperialista alternativo, no su negación. La invasión de Ucrania refleja una lógica imperialista clásica de conquista territorial, tan vieja como el propio imperialismo. La intervención en Siria, presentada como «anti-imperialista», ha servido principalmente para asegurar bases militares rusas y proyectar poder en el Mediterráneo. Las operaciones en África reproducen esquemas neocoloniales de extracción de recursos que cualquier análisis marxista serio consideraría imperialistas.

El conservadurismo social

El régimen de Putin ha implementado políticas profundamente reaccionarias, como leyes contra la «propaganda homosexual» que han intensificado la discriminación LGBTQ+, la despenalización parcial de la violencia doméstica, la restricción de derechos reproductivos y la promoción de valores familiares tradicionales, así como la represión sistemática del feminismo y los movimientos por la igualdad de género. Resulta paradójico -por no decir hipócrita- que sectores que se identifican con la izquierda ignoren estos aspectos fundamentalmente contrarios a los principios de emancipación e igualdad que supuestamente defienden.

La convergencia con la extrema derecha occidental

Una de las evidencias más reveladoras de la verdadera naturaleza del régimen de Putin es su creciente convergencia con la extrema derecha occidental. Figuras como Tucker Carlson, Marine Le Pen, Viktor Orbán, y más recientemente Elon Musk, han expresado abiertamente -y a veces con entusiasmo juvenil- su admiración por Putin, reconociendo en él un baluarte contra los derechos LGBTQ+, el multiculturalismo, el feminismo y la supuesta «decadencia occidental».

Esta convergencia no es accidental ni casualidad. Las redes de influencia rusas han financiado partidos de extrema derecha en Europa, han promovido desinformación que favorece agendas ultraconservadoras, y han intentado interferir en procesos democráticos para beneficiar a candidatos autoritarios.

La entrevista de Tucker Carlson a Putin en 2024 representa un ejemplo paradigmático: un comunicador de extrema derecha estadounidense legitimando el discurso histórico-revisionista de Putin, mientras ambos comparten una visión del mundo basada en valores tradicionales, jerarquías «naturales» y oposición a la modernidad progresista.

Este fenómeno de admiración paralela desde la derecha debería servir como señal de alarma para la izquierda. Cuando un régimen es celebrado simultáneamente por la extrema derecha por sus políticas socialmente conservadoras y por sectores de la izquierda por su supuesto anti-imperialismo, es momento de cuestionar qué principios están realmente en juego. La convergencia ideológica sugiere que, lejos de ser un baluarte contra la hegemonía occidental, el régimen de Putin representa una alternativa reaccionaria al orden liberal, no una alternativa progresista.

La instrumentalización

Una dimensión frecuentemente ignorada es cómo el régimen de Putin instrumentaliza activamente tanto a ciertos sectores de la izquierda como de la derecha occidentales para sus propios fines.

En cuanto a la captación de la izquierda, el régimen financia medios y plataformas «alternativas» que mezclan críticas legítimas al sistema con propaganda prorrusa, coopta símbolos y narrativas antiimperialistas de la Guerra Fría, y explota la nostalgia por la Unión Soviética, presentando falsamente a la Rusia actual como su heredera ideológica.

Esta instrumentalización es particularmente efectiva porque se apoya en críticas legítimas al imperialismo occidental y a las deficiencias del sistema neoliberal. Sin embargo, ofrece como alternativa un modelo autoritario, oligárquico y ultranacionalista que traiciona los principios fundamentales de la izquierda: igualdad, emancipación y solidaridad internacional.

Respecto a la seducción de la derecha, como señala Applebaum con agudeza, el fenómeno tiene paralelismos históricos con lo que Paul Hollander describió en su libro Political Pilgrims sobre los intelectuales occidentales que viajaban a la Unión Soviética, China y Cuba. La conclusión de Hollander era que «los intelectuales críticos de su propia sociedad resultaron altamente susceptibles a las afirmaciones presentadas por los líderes y portavoces de las sociedades que inspeccionaron durante estos viajes».

La diferencia fundamental es que ahora son los intelectuales de derecha quienes, alienados de sus propias culturas en transformación, encuentran en la Rusia de Putin un espejismo de pureza étnica, valores tradicionales y unidad nacional que añoran para sus propios países.

Como Tucker Carlson ha declarado, con una nostalgia casi palpable, «el sueño americano está muriendo» y Estados Unidos «era un país mejor de lo que es ahora en muchos aspectos», cuando era «más cohesivo». Para estos críticos, Rusia sirve como un «garrote particularmente afilado con el cual golpear a su propia sociedad, sus propias tradiciones», en palabras de Hollander.

La realidad de Rusia, al igual que la realidad del estalinismo para los peregrinos políticos de izquierda del siglo XX, es irrelevante. Lo que importa es la fantasía de una nación alternativa, diferente y distinta de su propio país «detestable», un lugar donde aparentemente todos comparten un propósito común y valores unificados, libres del caos de la diversidad y el pluralismo democrático.

La seducción de lo irracional

El fenómeno del «putinismo de izquierda» puede comprenderse también a través del prisma conceptual que ofrece Richard Wolin en su obra The Seduction of Unreason (La Seducción de la Sinrazón). Wolin analiza, con una lucidez que a veces incómoda, cómo ciertos intelectuales, tanto de izquierda como de derecha, pueden caer bajo el hechizo de ideologías irracionalistas y antidemocráticas.

Según el análisis de Wolin, existe una convergencia potencial entre sectores de la izquierda y la derecha en su crítica a la modernidad occidental. Mientras que la izquierda critica al capitalismo por su alienación y desigualdad, y la derecha rechaza el liberalismo por su supuesto relativismo moral y desarraigo cultural, ambas corrientes pueden encontrarse en lo que Wolin llama «el irracionalismo posmoderno».

Para el caso del «putinismo de izquierda», vemos precisamente esta dinámica: la izquierda antiimperialista y la derecha ultranacionalista comparten una fascinación por el régimen de Putin, no porque represente un proyecto político coherente, sino porque encarna una postura de rechazo a lo que perciben como la «decadencia occidental», aunque por motivos aparentemente opuestos.

Wolin identifica una tradición de «contrailustración» que se opone a los valores universalistas y racionalistas de la modernidad occidental. Esta tradición, que incluye a pensadores como Joseph de Maistre, Carl Schmitt y Martin Heidegger, ha proporcionado las bases filosóficas tanto para movimientos reaccionarios de derecha como para ciertas corrientes posmodernas de izquierda.

Alexander Dugin, el ideólogo del eurasianismo ruso, se inscribe precisamente en esta tradición de la contrailustración. Su obra, que mezcla elementos del tradicionalismo religioso, el nacionalismo étnico y el irracionalismo filosófico, apela simultáneamente a sectores de la derecha radical y a ciertos elementos de la izquierda desencantada con el proyecto ilustrado occidental.

Un concepto central en el análisis de Wolin es la «política del resentimiento». Esta se refiere a cómo el desencanto con el presente puede transformarse en un rechazo total del orden existente, creando una receptividad a alternativas radicales, incluso cuando estas alternativas contradicen los propios valores declarados.

En el caso del «putinismo de izquierda», el resentimiento hacia las promesas incumplidas del liberalismo occidental -igualdad, libertad, prosperidad compartida- lleva a algunos sectores a idealizar a un régimen que representa la antítesis de estos valores. Como señala Wolin, «el antiamericanismo a menudo funciona como un sustituto de la crítica social rigurosa», permitiendo una falsa sensación de radicalidad mientras se eluden las complejidades reales de la transformación política.

Finalmente, Wolin identifica una «nostalgia por la totalidad» como un elemento clave del irracionalismo político moderno. Esta nostalgia se manifiesta como anhelo de una sociedad orgánica, unificada y con propósito, en contraste con la fragmentación y el pluralismo de las democracias liberales.

El régimen de Putin, con su énfasis en la «unidad nacional», los «valores tradicionales» y su supuesto rechazo al individualismo occidental, apela precisamente a esta nostalgia por la totalidad. Para ciertos sectores de la izquierda, especialmente aquellos influenciados por una lectura superficial del marxismo como proyecto totalizador, esta visión orgánica de la sociedad puede resultar atractiva, a pesar de sus evidentes contradicciones con los principios de emancipación y justicia social.

Como advierte Wolin, «la crítica a la razón instrumental no debe convertirse en un rechazo de la razón como tal». El desencanto legítimo con las deficiencias del orden liberal-capitalista no justifica el abrazo a alternativas irracionalistas que, en última instancia, socavan los propios fundamentos del proyecto emancipatorio.

Encrucijadas

El fenómeno del «putinismo de izquierda» representa una de las múltiples expresiones de la complejidad del pensamiento político contemporáneo. La fascinación de ciertos sectores de la izquierda con el régimen de Putin no puede reducirse a simple ingenuidad o mala fe, sino que refleja tensiones y contradicciones más profundas en el seno del pensamiento crítico actual.

La crisis de los grandes relatos emancipatorios del siglo XX, junto con los efectos devastadores de la globalización neoliberal y la erosión de alternativas sistémicas visibles, ha generado un terreno fértil para reconfiguraciones inesperadas de las alianzas políticas. En este contexto confuso y a veces desorientador, la búsqueda de contrapesos a la hegemonía occidental puede llevar a valoraciones pragmáticas que priorizan el antagonismo geopolítico sobre la coherencia ideológica.

La izquierda global se encuentra ante múltiples encrucijadas, y ningún camino parece ofrecer respuestas fáciles. Por un lado, las críticas legítimas al imperialismo occidental, a las intervenciones militares de la OTAN y a las desigualdades generadas por el capitalismo global mantienen plena vigencia. Por otro, estas críticas no deberían traducirse automáticamente en apoyo a regímenes que, bajo una retórica anti-occidental, implementan políticas contrarias a los principios de igualdad, libertad y solidaridad.

El pensamiento emancipador contemporáneo enfrenta el desafío de desarrollar análisis que capturen la complejidad del mundo actual, un mundo donde las luchas por la justicia social, la igualdad y la libertad trascienden con mucho las meras oposiciones geopolíticas entre potencias. La reducción de este pensamiento a su dimensión «antiimperialista» -precisamente una de sus facetas más superficiales- contribuye a empobrecer el horizonte de posibilidades transformadoras y a subordinar proyectos emancipatorios multidimensionales a simples alineamientos en el tablero internacional del poder.

El caso de Ucrania ha expuesto con particular claridad las contradicciones de este reduccionismo. Reconocer esta realidad no implica ignorar el contexto geopolítico más amplio ni las responsabilidades de los actores occidentales en la escalada de tensiones previas al conflicto.

La fascinación con el régimen de Putin también refleja, paradójicamente, cierta nostalgia por la claridad ideológica de la Guerra Fría, cuando las líneas divisorias parecían más nítidas y las identificaciones políticas más estables. El «campismo», con su lógica binaria y sus alineaciones automáticas, ofrece un refugio cognitivo ante la complejidad desconcertante de un mundo multipolar donde los antagonismos se entrecruzan de formas imprevisibles.

El fenómeno del «putinismo de izquierda» ilustra así las tensiones inherentes a un momento histórico caracterizado por la fragmentación de los grandes relatos emancipatorios, la reconfiguración del orden mundial y la crisis de las formas tradicionales de articulación política. La brecha entre las aspiraciones transformadoras del pensamiento crítico y las complejas realidades de un sistema internacional donde las lógicas imperiales se reproducen bajo nuevas configuraciones no es un obstáculo coyuntural que pudiera superarse, sino una condición constitutiva de nuestro momento histórico. Esta tensión dialéctica entre lo ideal y lo real, entre la imaginación política y sus límites materiales, es precisamente el espacio donde se despliega el pensamiento crítico en todas sus contradicciones y potencialidades.