Un fantasma recorre las democracias occidentales: el fantasma de las derechas extremas y las fuerzas políticas radicales. Por supuesto, este no es un fenómeno del todo nuevo. Los partidos políticos de extrema derecha ya tenían su lugar reservado en las democracias europeas. Pero ese lugar estaba destinado a los márgenes del sistema político, en buena medida gracias a los acuerdos entre partidos de centroderecha y centroizquierda para evitar su crecimiento. El caso de Marine Le Pen en Francia es, quizás, el más paradigmático: los pactos que Emmanuel Macron tejió en varias ocasiones con fuerzas políticas de centro le permitieron mantenerse dos veces en el poder, pero, sobre todo, alejaron a Le Pen de la primera magistratura.

Sin embargo, el fenómeno de las derechas extremas y los partidos radicales ha cobrado otro protagonismo en América Latina. Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina y Trump (dos veces) en Estados Unidos convierten a este fenómeno en un hecho mucho más que anecdótico en la actualidad política. A este crecimiento en América Latina le sigue, en el último tiempo, un protagonismo progresivo pero sostenido en Europa.

Es cierto que este conjunto de fuerzas políticas, que recorre el amplio arco semántico de los sistemas políticos globales, no es homogéneo. Presentan, entre sí, diferencias: algunos son nacionalistas, otros proteccionistas o aperturistas, etc. Sin embargo, es posible identificar entre sus divergencias ciertas “conexiones heterogéneas” que les permiten compartir -digámoslo así- un universo expresivo común: prácticas, palabras, gestos corporales y, sobre todo, estilos. En este sentido, hay un estilo de liderazgo semejante. Sus gestos y su jerga, muchos de sus discursos públicos, están repletos de exabruptos, insultos y distintas formas de vilipendio hacia los adversarios políticos. De este modo, logran correr los límites de lo decible en la esfera pública, degradando su riqueza y pluralismo.

Este estilo se articula con una forma de comunicación directa con sus seguidores o votantes: eligen, en su mayoría, redes sociales personales para comunicar decisiones gubernamentales.

Ahora bien, más allá de sus estilos de liderazgo similares, estos movimientos comparten también una forma de gestión del conflicto político que resulta notablemente cercana en sus dinámicas. En cierto sentido, podrían ser identificados -simplificando un poco- con una política de tipo jacobina. El jacobinismo, como sabemos, fue un movimiento político nacido al calor de la Revolución Francesa. Su tendencia ideológica era de extrema izquierda: proponían un gobierno basado en la voluntad popular y el fin de los resabios monárquicos. Lo que aquí interesa destacar son dos elementos estrechamente relacionados: primero, la forma de concebir el campo político-social, fracturando la comunidad en dos polos antagónicos e irreconciliables. La frontera que separaba un polo del otro era rígida, y cruzarla hacia el campo enemigo era considerado traición (una traición que, en muchos casos, costó la vida a disidentes o críticos del jacobinismo). La división política se resumía en la oposición entre la Nación y sus enemigos.

En la actualidad, sin embargo, esa división sociopolítica se expresa de otro modo. Los movimientos radicales son, en general, anti elitistas. Sus acciones son interpretadas por sus seguidores como reacciones contra los privilegios de una élite que debe ser combatida. La división se materializa como una oposición entre las élites y el pueblo. Este mecanismo incluye la impugnación de uno o más sectores sociales como detentores de un estatus privilegiado. En Trump, por ejemplo, la élite está compuesta por los demócratas progresistas, los académicos y científicos, los artistas, la cultura “woke”, etc. En el caso de Milei, la élite la constituyen la política tradicional, el kirchnerismo, los empleados públicos, los científicos, etc.

Las reacciones contra estos sectores han sido contundentes. En Argentina, el sistema científico ha sufrido un desmantelamiento acelerado que apenas le permite funcionar; el sistema universitario atraviesa una situación similar, y el empleo público ha sido drásticamente recortado. En Estados Unidos, los recortes a las universidades públicas y privadas, así como el intento de deportación de estudiantes universitarios extranjeros, son otro ejemplo.

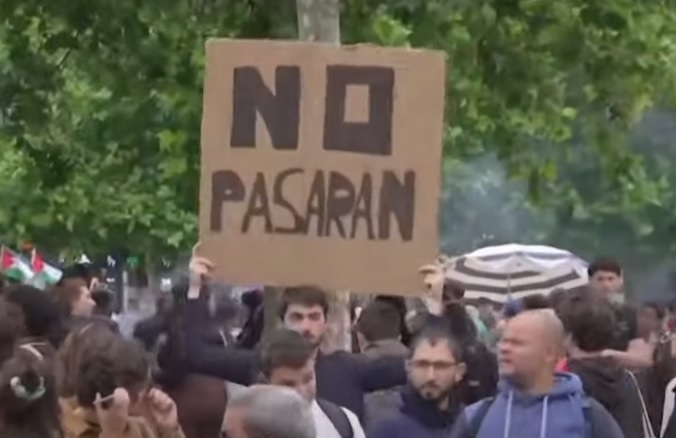

Surgen entonces dudas legítimas sobre los desafíos y dilemas que estos fenómenos políticos plantean a las democracias occidentales. Su anti-pluralismo se hace evidente en cada aparición pública de sus líderes; la violencia de algunos de sus seguidores comienza a resultar preocupante -como en el caso de la toma del Capitolio por seguidores de Trump tras su derrota electoral-. El clima político se enrarece, y su corolario es una creciente polarización que erosiona la estabilidad institucional en las democracias contemporáneas.

Quizás, en este sentido, estemos asistiendo -más que a una nueva crisis de la democracia- a un proceso de transformación de ésta. Un proceso de mutación, como diría Lefort, de la aventura democrática. Tal vez, estamos comenzando a vislumbrar nuevas figuras y formas de democracia todavía desconocidas.