La democracia que se instituye en la Argentina de 1983 llega con dos promesas. Ambas encontraron expresión en la campaña presidencial de Raúl Alfonsín, lo cual es también decir que supo encarnar y, así, representar un horizonte futuro, en especial en lo que tiene de contraste con el presente que se quiere dejar atrás.

La primera de esas promesas cristaliza en el eslogan “Somos la vida, somos la paz”, que traza una frontera con la dictadura cívico-militar y con el uso de la violencia como medio para resolver los conflictos políticos.

Junto a ella se erige la segunda promesa, según la cual “con la democracia se come, se educa, se cura”. En ella late también la afirmación inversa y complementaria de que “con la comida, la educación y la salud se democratiza”.

Esta última, de difícil cumplimiento dentro de los límites del liberalismo democrático, reclama por una democracia social o, mejor aún, por ese socialismo democrático que, no casualmente, era propuesto por el conjunto de intelectuales que rodeaban a Alfonsín (como Juan Carlos Portantiero).

De las promesas fundacionales a una democracia incompleta

Es también esta segunda promesa la que más rápidamente se erosionó, con la “economía de guerra” que Alfonsín anunciaba en 1985 y que terminó arrasada, primero, por la hiperinflación, y luego por el crecimiento de la desocupación y la pobreza durante las presidencias de Menem.

Incluso en los períodos de mayor crecimiento económico, durante los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner, la informalidad laboral se mantuvo como un panorama permanente en la Argentina.

Por eso no se consiguió más que instituir una democracia incompleta, en la que el acceso a la ciudadanía es parcial, y en la que no se han democratizado todos los ámbitos de la vida social, sino apenas uno: la política. Ese carácter incompleto contribuye a minar las bases mismas sobre las que ella se sostiene, al mantenerse incumplida una de sus promesas, lo cual atenta contra la creencia en ella, es decir, contra su legitimidad.

Hoy está resquebrajándose su otra promesa, pues la violencia vuelve a ser un medio para la resolución de los conflictos políticos. No es que alguna vez haya estado plenamente ausente: se manifestó en los alzamientos carapintadas —últimas explosiones de la corporación militar, eco de un medio siglo en que fue actor central de la política—. También está presente en la violencia institucional perpetrada por distintas fuerzas de seguridad interior, que hicieron de nombres como los de Kosteki y Santillán, o el de Carlos Fuentealba, emblemas de la lucha que se estaba procurando reprimir. Una violencia que, al menos, no era reivindicada explícitamente por quienes mandaban a ejercerla: consenso mínimo que perduró hasta hace una década.

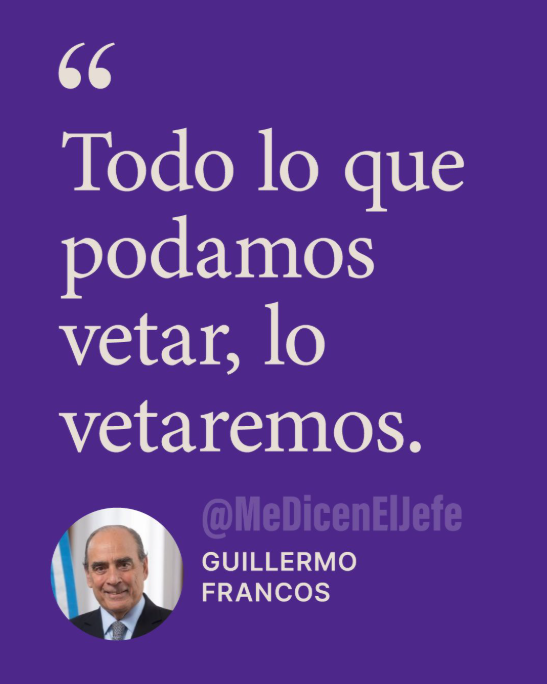

En la actualidad somos testigos/as y víctimas de un crecimiento de la violencia simbólica, cuya expresión más evidente es la caterva de insultos oficiales que figuras públicas –y otras no tan públicas–, así como colectivos enteros, reciben constantemente desde La Libertad Avanza. Un universo de insultados/as que se amplía permanentemente, al punto de no tener un límite claro, pues cualquiera puede ser violentado/a por cualquier (sin)razón. Base para un terror que apunta a producir, entre otras cosas, la mayor autocensura posible, el abandono de la escena pública, ante el temor de ser agredido/a al sólo asomarse a ella. También la violencia descarnadamente física crece como herramienta de la política. Con agresiones llevadas a cabo por individuos “sueltos”, como la que recibió el formador de opinión Roberto Navarro y cuya manifestación más contundente es el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner. Pero también movilizando al aparato estatal para el ejercicio sistemático de esa violencia, que se presenta como un “protocolo” bajo cuyo paraguas Fuerzas de Seguridad Interior golpean y detienen a quien se manifieste contra el gobierno, mientras procuran hacer de armas no letales herramientas para el asesinato. Ese aparato estatal también es movilizado a través de la instrumentalización del Poder Judicial (especialmente su fuero penal), para la persecución de los oponentes, vueltos presos políticos. Como sucedió con Milagro Sala a inicios de 2016, como acaba de suceder con las activistas políticas que se manifestaron en la casa del Diputado Espert.

Autoritarismo informal: una amenaza desde adentro

Esta violencia, instrumentalizada para la resolución de los conflictos políticos, mina la otra base sobre la que se sostiene la democracia. Al punto de que resulta cada vez más difícil pensar que los/as argentinos/a todavía vivimos en ella, aunque sea incompleta. Más bien, parecemos estar adentrándonos en una nueva modalidad de autoritarismo, al que cabe entender como un “autoritarismo informal”. Pues su rasgo más notorio es que, aun cuando las prácticas y modos de visión del mundo que lo ponen en acción socaban permanentemente la sociabilidad democrática e, incluso, la institucionalidad republicana, se ejerce –al menos a la fecha– dentro de un régimen formalmente democrático, al que esa visión autoritaria formalmente respeta. Sólo formalmente, pues no deja de desplegar estrategias informales para limitar la libertad de expresión, de manifestación y otros muchos derechos constitutivos de la vida ciudadana. A la vez que los únicos aspectos que parecieran merecer ese respeto, sólo formal, son las formalidades más básicas, como que el Parlamento tiene una dinámica con relativa autonomía a los dictados del Poder Ejecutivo, o que gobierna quien gana las elecciones. La otra cara de esta moneda es que –todavía– estás prácticas y modos de visión no han dado lugar a la institución formal de un régimen autoritario, como los que se sucedieron en reiteradas oportunidades en Argentina, y en América Latina, a lo largo del siglo XX.

En dos experiencias recientes –con puntos de comparación con nuestro país–, las de Trump y Bolsonaro, la derrota electoral los obligó a dejar el gobierno. Aun cuando ambos promovieron intentos de golpe de Estado, éstos sostenían su legitimidad en la denuncia de fraude, en que les habían robado las elecciones. En suma, no impugnaban la formalidad mínima de que quien gana las elecciones gobierna, sino que se presentaban como los verdaderos ganadores. Ni siquiera en medio de un golpe de Estado se rompe con ese aspecto de la democracia.

Un riesgo que surge al plantear que estamos en transición hacia un autoritarismo informal, es que se lo lea en términos de blanco o negro: o se está en un régimen o se está en el otro, como si no hubiese tonos de gris, como si la vida social fuese maniquea y no la coexistencia de lógicas incompatibles, en permanente tensión. Percibir que estamos ante un proceso, dar cuenta de esos grises, es también poder ver que estamos ante una lucha abierta, cuyo resultado no está ya definido, sino en plena disputa. Escapar a la mirada dicotómica permite detectar las amenazas que hoy contribuyen a oscurecer el panorama, pero también captar dónde hay relámpagos de resistencia, a los cuales apuntalar, a fin de concretar un avance esclarecedor.

Mientras la democracia sea un principio de legitimidad indiscutido, aunque más no sea en su versión reducida a los formalismos más básicos, que igual se intentan trampear a cada oportunidad, se va a mantener la diferencia principal de la situación actual con la historia autoritaria de la Argentina del siglo XX. A la vez que, aun en esa versión, la democracia es un bastión a defender de los ataques cada vez más desembozados y en el cual hacer pie para avanzar en la lucha contra el autoritarismo informal. Un avance que, entonces, no puede ser un retorno hacia una democracia incompleta, que incluso cuando consiga desterrar a la violencia de la vida pública, no va a dejar de estar minada en una de sus bases. De ser avance será hacia una democracia sólida, que apunte a cumplir con sus dos promesas, en suma, que, con la comida, la educación, la salud democratice.