Sois la peste, peores que la tiña (un lector de El País en respuesta a un artículo de Etgart Keret)

España no se encuentra entre los países europeos con mayores índices de violencia antisemita, según los informes disponibles (ADL, 2023; FCJE, 2022). Sin embargo, esta aparente excepción oculta una realidad más compleja: el antisemitismo persiste en formas simbólicas, culturales y discursivas, a menudo invisibles para quienes no las padecen ni las identifican como tales. A diferencia de otras tradiciones europeas, donde el odio antijudío se articuló en relación directa con comunidades judías activas, en España opera como una herencia histórica sin presencia judía significativa desde la expulsión de los judios por los Reyes Católicos en 1492 (Gerúsh Sfarad).

Este artículo explora las particularidades del antisemitismo español, comparándolas con los casos de Alemania, Francia y Europa del Este, e integrando dimensiones históricas, religiosas, políticas y discursivas. Nos apoyaremos especialmente en la obra de Alejandro Baer, quien ha estudiado con profundidad la especificidad de los prejuicios antijudíos en el contexto ibérico.[1]

Comprender esta especificidad requiere compararla con otras tradiciones europeas, donde las manifestaciones, causas y reacciones frente al antisemitismo difieren de manera significativa.

Las reacciones políticas, mediáticas y sociales en España tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza han expuesto de forma cruda esta especificidad. Más que un episodio aislado, este contexto reciente ha funcionado como un revelador: ha activado prejuicios latentes, ha legitimado discursos de inversión de la culpabilidad y ha mostrado la ausencia de mecanismos sociales y mediáticos de contención frente a manifestaciones antisemitas explícitas.

España en comparación con Francia, Alemania y Europa del Este

El antisemitismo en España presenta características que lo distinguen de otros contextos europeos.

En Francia, la hostilidad hacia los judíos tiene hoy una visibilidad pública mucho mayor, alimentada por una doble corriente: la extrema derecha tradicional y el antisemitismo de raíz islamista, surgido en barrios con fuerte presencia de inmigración magrebí. A ello se suman sectores de la izquierda radicalizada que articulan un discurso antisionista extremo. La presencia activa de comunidades judías y una historia marcada tanto por la emancipación como por la deportación han generado un campo de tensiones donde, sin embargo, las instituciones y parte de la sociedad civil reaccionan con contundencia ante incidentes antisemitas.

En Alemania, la cultura de la memoria del Holocausto y su centralidad en la educación han limitado parcialmente la aceptación social del antisemitismo, pero no lo han erradicado. Persiste en expresiones latentes y en nuevos formatos, como el antisemitismo conspirativo difundido por la ultraderecha de la AfD, así como en actitudes importadas de parte de la inmigración musulmana. La diferencia crucial con España radica en la reacción social: declaraciones o actos antisemitas suelen generar escándalo mediático e institucional inmediato, incluso cuando provienen de figuras políticas o culturales.

En Europa del Este, el antisemitismo tiene un perfil distinto: en países como Polonia, Hungría o Ucrania, combina la persistencia de prejuicios étnico-religiosos con la instrumentalización política de la historia. En muchos casos, se blanquea o minimiza el colaboracionismo local durante la ocupación nazi, al tiempo que se exaltan narrativas nacionalistas excluyentes. A diferencia del antisemitismo español -marcado por siglos de ausencia judía y por un “prejuicio sin objeto”-, aquí la memoria de la convivencia y el conflicto con comunidades judías reales sigue viva, y la hostilidad se inscribe en esa historia.

Este contraste revela que, mientras en Francia y Alemania el antisemitismo se enfrenta a marcos normativos e institucionales que buscan frenarlo, y en el Este europeo se reactiva sobre memorias históricas vivas, en España opera de forma más sutil y persistente, alimentado por imaginarios heredados y por la falta de un consenso social claro sobre su gravedad.

Herencia histórica y especificidad ibérica

Tras la expulsión de 1492, la figura del judío no desapareció del imaginario colectivo; se transformó en símbolo de lo ajeno, del traidor interno y del hereje. A diferencia de Francia o Alemania, donde el antisemitismo moderno se desarrolló en relación con la emancipación judía y la modernidad liberal, el caso español se caracteriza por la persistencia de un antisemitismo premoderno de raíz teológica, vinculado al catolicismo contrarreformista y a la lógica inquisitorial (Baer, 2020).

España fue durante siglos un país sin judíos visibles, pero con un antisemitismo latente. Como señala Baer (2020), se trata de ese odio heredado, una gramática cultural del rechazo que no necesita contacto real para reproducirse. Este rasgo lo diferencia no solo de Europa occidental, sino también del antisemitismo violento y popular de Europa del Este, arraigado en la memoria de una presencia judía activa hasta la Shoá.

Tradición católica y persistencia simbólica

La figura del judío como deicida, traidor o usurero -herencia directa de la teología medieval- ha ejercido durante siglos un papel estructurante en la cosmovisión católica española. La identificación del pueblo judío con la culpa colectiva por la muerte de Cristo no fue un episodio aislado del cristianismo europeo, sino un elemento fundacional del nacional-catolicismo español.

Como advierte Baer (2020), esta herencia no solo se plasmó en la Inquisición o en las leyes de limpieza de sangre, sino que modeló una cultura teológica-política donde el judío pasó a simbolizar el mal interno, la traición encubierta y la amenaza espiritual.

Este legado no desapareció con la secularización: se transmutó en formas culturales más difusas pero igualmente eficaces. El uso de expresiones como judiada o la referencia al “poder judío” en el habla popular conservan un eco de ese imaginario. Incluso sectores que se definen como laicos reproducen inconscientemente los marcos simbólicos de ese cristianismo militante: el judío aparece como representación del dinero sin patria, del cosmopolitismo sin lealtad, del poder sin rostro.

Es lo que podríamos llamar una teología secularizada del antisemitismo, donde las categorías religiosas se han naturalizado como prejuicios culturales. Este tipo de antisemitismo “católico-laico” ha gozado en España de una profunda legitimidad histórica, al haber sido reforzado tanto por el dogma como por la lengua, el arte, la educación y la arquitectura institucional del Estado.

La hostilidad hacia lo judío, incluso en ausencia de judíos, se convirtió así en parte del cemento cultural de la nación, y aún hoy sobrevive como una disposición emocional latente, lista para activarse cuando el contexto político lo permite.

Este imaginario no pertenece únicamente al pasado. El debate público español sobre Gaza tras el 7 de octubre ha mostrado hasta qué punto esa teología secularizada puede reactivarse para leer la realidad actual: el pueblo judío como culpable originario, Israel como encarnación del mal intrínseco, y la violencia contra civiles como una consecuencia “provocada” por su mera existencia.

Prejuicios cotidianos y saberes heredados

En muchos sectores de la sociedad española persiste una profunda ignorancia sobre lo que significa el antisemitismo. Se recurre a explicaciones simplistas que banalizan el término: “los árabes también son semitas”, “eso no puede ser antisemitismo porque no odio a los judíos, solo critico a Israel”, o “los judíos siempre se hacen las víctimas”. Estas frases, comunes en conversaciones, redes sociales y foros en línea, ilustran un fenómeno doble: desconocimiento conceptual y persistencia de estereotipos esenciales.

Como han mostrado estudios sociológicos recientes (ADL, 2023; FCJE, 2022), entre el 25 % y el 35 % de la población española adhiere a creencias antisemitas clásicas, a pesar de no haber tenido contacto con comunidades judías. Esa ignorancia estructural no es un vacío neutro, sino un terreno fértil para la reproducción de clichés, sospechas y proyecciones (Baer, 2020).

Tras el 7 de octubre, muchas de estas frases reaparecieron en conversaciones cotidianas y redes sociales: “se lo han buscado”, “esto pasa por tener un Estado racista” o “no es antisemitismo, es antisionismo”, repitiendo la misma estructura de desplazamiento de culpa y banalización del asesinato de civiles. La persistencia de estos esquemas confirma que la ignorancia conceptual no es pasiva, sino que se activa con fuerza cuando un acontecimiento internacional lo permite.

Discurso público, medios de comunicación y antisemitismo de izquierda

Una de las paradojas más inquietantes del antisemitismo contemporáneo en España es su presencia en espacios que se identifican como progresistas, ilustrados o cosmopolitas. En particular, ciertos sectores de la prensa -como el diario El País, referente histórico del progresismo español- han dado cabida no solo a marcos interpretativos sesgados, sino también a expresiones abiertamente justificatorias del terrorismo dirigido contra civiles judíos.

Tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.300 muertos en territorio israelí -la mayoría de ellos civiles, muchos de ellos jóvenes asesinados en el festival Nova-, El País publicó una columna de la escritora católica[2] Ana Iris Simón en la que se relativizaba el ataque mediante un discurso causal que desplazaba la responsabilidad moral hacia las víctimas:

“Tras el terror de tirotear a inocentes bailando se encuentra la frivolidad de sionistas capaces de montar un festival al lado de un campo de concentración. El terror de una verja cuya ruptura ha conducido al crimen, pero cuya mera existencia era de por sí un crimen” (El País, 14 de octubre de 2023).

Este fragmento no constituye simplemente una crítica a las políticas israelíes, sino una justificación narrativa del asesinato de civiles desarmados -bajo la figura de una supuesta provocación sionista- que reproduce el esquema clásico de inversión de culpabilidad propio de las formas más burdas del antisemitismo contemporáneo: los judíos serían responsables de su propio sufrimiento.

También destacó el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien en diversas intervenciones públicas evitó condenar el carácter terrorista del ataque y se limitó a denunciar la respuesta israelí como “genocida”, sin matices ni reconocimiento del contexto. Este discurso, compartido por amplios sectores de la izquierda, trasladó la culpa a las víctimas y encubrió la violencia de Hamás bajo la bandera del antiimperialismo.

Como ha advertido Eva Illouz en su ensayo Time to Unmask the Imposture of Anti-Zionism (2023), “sectores de la izquierda han preferido justificar el asesinato de judíos en nombre del antiimperialismo, olvidando que el racismo antijudío no desaparece cuando cambia de léxico”. Para Illouz, el nuevo antisemitismo no niega el Holocausto, pero niega a los judíos el derecho a la autodefensa y los deshumaniza mediante una inversión simbólica: ahora serían ellos quienes encarnan al nazismo, el racismo y la colonización.

Esta autora sostiene que en algunos círculos de la izquierda contemporánea se observa una peligrosa deshumanización de las víctimas judías y una tendencia a justificar o minimizar actos violentos cuando se presentan como “resistencia” o parte de la causa palestina. Así, por ejemplo, posiciones como las de Judith Butler —quien calificó los ataques del 7 de octubre de 2023 como un acto de “resistencia”— representan, según Illouz, una forma de engaño intelectual que revive actitudes peligrosas y erosiona los principios del feminismo y los derechos universales.

Por eso Illouz afirma en su ensayo El 8 de octubre. Genealogía de un odio virtuoso que “el odio hacia Israel (y a menudo hacia los judíos en general) es percibido por algunos sectores de la izquierda como moralmente justificado, por ser dirigido contra un supuesto opresor colonial”.

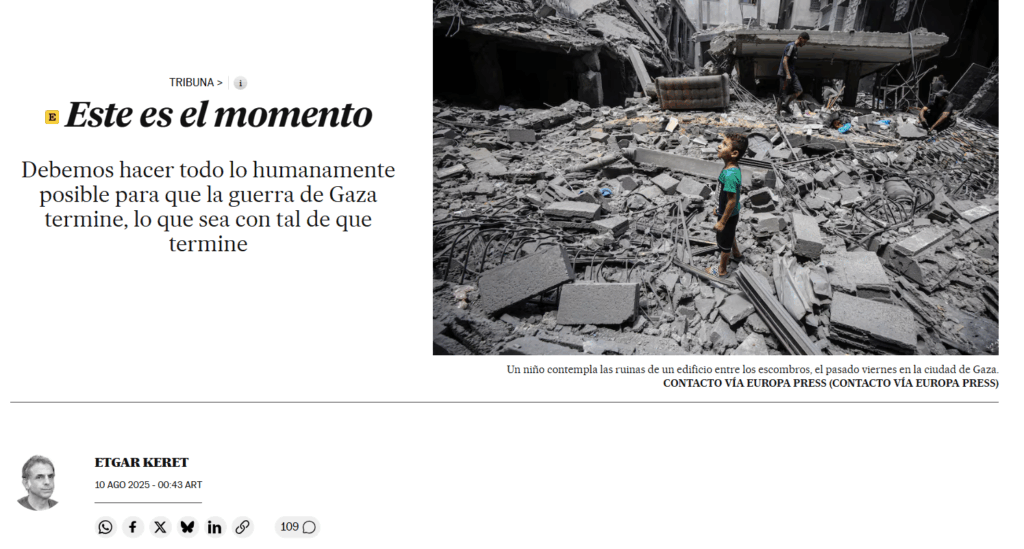

El mismo patrón se hizo visible en la reacción de los lectores de El País al artículo del escritor israelí Etgar Keret, publicado el 10 de agosto de 2025, en el que pedía el fin inmediato de la guerra en Gaza. Lejos de suscitar un debate sereno, la sección de comentarios se pobló de insultos, deshumanizaciones y acusaciones colectivas contra “los judíos” -como “sois la peste, peores que la tiña”- y de deslegitimaciones absolutas de Israel, incluso tratándose de un texto firmado por un autor israelí crítico con su propio gobierno. La ausencia de una moderación activa que filtrara este tipo de mensajes no es un detalle menor: revela la permisividad editorial de un medio de referencia con expresiones abiertamente antisemitas, contribuyendo así a su normalización en el espacio público bajo la apariencia de libertad de expresión.

El sionismo ante la mirada postcolonial

Una de las distorsiones más persistentes en el discurso contemporáneo sobre Israel es la reducción del sionismo a una forma de colonialismo europeo blanco. En esta lectura, muy extendida en el marco del pensamiento postcolonial, el proyecto sionista aparece como una cruzada etnonacionalista impulsada por hombres blancos europeos que habrían ocupado Palestina del mismo modo en que Gran Bretaña colonizó la India o Francia Argelia. Esta analogía, políticamente eficaz, es históricamente errónea.

La crítica identitaria y postcolonial al sionismo se sostiene sobre un marco binario -colonizador/colonizado- que no da cuenta de la historia diaspórica, antirracista y de supervivencia que motivó el movimiento sionista moderno. Lejos de ser una empresa de dominación, el sionismo fue, en su núcleo, un proyecto de emancipación nacional de un pueblo que no encontraba protección ni ciudadanía plena en ningún Estado.

Esta reducción postcolonial del sionismo a un “blanqueamiento del colonialismo” niega también la composición no europea del Estado de Israel, donde más de la mitad de la población judía proviene de países árabes, Persia o africanos. Como advierte Illouz (2023), este discurso “confunde el mapa simbólico con el mapa histórico”, es decir, proyecta una imagen ideológica sobre el pasado y el presente como si fuera la realidad misma. Al hacerlo, niega a los judíos el derecho a la autodeterminación que sí reconoce a otros pueblos postcoloniales.

Este tipo de respuestas no sólo confirma la persistencia de imaginarios hostiles hacia los judíos en el espacio público español, sino que anticipa los marcos interpretativos que dominan en ciertos sectores cuando el debate se desplaza hacia el terreno del sionismo y su caracterización desde la óptica postcolonial.

En el caso español, esta matriz postcolonial no llega sola: se injerta sobre un sedimento cultural forjado por siglos de antisemitismo católico y por el filoarabismo promovido por el franquismo. En este terreno fértil, la narrativa postcolonial sobre Israel no opera como un marco analítico más, sino como un catalizador que reactiva viejos prejuicios y los reviste de legitimidad académica y moral.

Así, el rechazo absoluto al sionismo puede presentarse como postura ética progresista (Eva Illouz) mientras recicla, sin reconocerlo, las mismas categorías de exclusión y deshumanización que han marcado la relación histórica de España con lo judío. Esta convergencia entre el marco postcolonial y el legado filoárabe del franquismo prepara el escenario para la orientación política y emocional que se analiza en el apartado siguiente.

El legado franquista y el filoarabismo como marco

Esta convergencia entre la narrativa postcolonial y el legado filoárabe del franquismo no es un accidente menor, sino un elemento estructural de la cultura política española contemporánea. Durante la dictadura, el régimen mantuvo intactas muchas de las premisas culturales del antisemitismo histórico, revestidas de nacional-catolicismo y acompañadas de una política exterior sistemáticamente hostil a Israel. El acercamiento diplomático y retórico al mundo árabe -presentado como una alianza natural frente a enemigos comunes- reforzó los vínculos con el nacionalismo árabe y consolidó una simpatía oficial por la causa palestina atravesada por prejuicios históricos hacia los judíos. Este filoarabismo, motivado por afinidades ideológicas y por intereses geoestratégicos (Herzog, 2006), ha dejado una huella persistente en la cultura política española, incluso en sectores progresistas. En ese marco, la causa palestina suele presentarse como una lucha binaria entre oprimidos y opresores, sin matices ni conocimiento real de la región, un alineamiento emocional que ha sido funcional a expresiones de furia moral antijudía en sectores de la izquierda, particularmente en partidos como Podemos (Pérez, 2019).

La persistencia de este legado explica en parte por qué, en el debate público español, la hostilidad hacia Israel puede articularse con facilidad como una posición moralmente legítima, incluso cuando reproduce marcos y prejuicios heredados. Al amparo del filoarabismo histórico y de una tradición política poco permeable a los principios liberal-universalistas, el antisemitismo encuentra en la causa palestina un vehículo discursivo capaz de movilizar consensos transversales y de neutralizar cualquier reacción social o institucional significativa.

Conclusión

El antisemitismo español no grita, pero está presente. No incendia sinagogas, pero se filtra en el lenguaje, en los medios, en las intuiciones colectivas. Su invisibilidad no lo vuelve menos eficaz, sino más difícil de desmontar. El prejuicio cotidiano, la ignorancia conceptual, la persistencia simbólica y la reproducción en foros progresistas muestran que el problema no se reduce a la extrema derecha o a grupos marginales: atraviesa capas profundas del sentido común.

Reconocerlo no implica una acusación indiscriminada a la sociedad española, sino una invitación crítica a revisar cómo ciertas herencias del pasado -religiosas, políticas, lingüísticas- siguen condicionando las formas de nombrar al otro. Porque el antisemitismo no daña solo a los judíos: empobrece la cultura democrática de cualquier país que lo tolere, incluso -o sobre todo- cuando no lo percibe como parte de su conciencia política.

La guerra en Gaza y la respuesta española posterior al 7 de octubre no fueron un paréntesis, sino un caso de estudio que mostró en tiempo real cómo las formas invisibles del antisemitismo pueden hacerse visibles, legítimas e incluso celebradas en el espacio público. Un espejo que mostró la radiografía de un país donde el prejuicio, lejos de ser un resto del pasado, se mueve con comodidad en medios, instituciones y conversaciones cotidianas.

En otras democracias consolidadas, declaraciones abiertamente antisemitas generan escándalo público, condena institucional y rechazo transversal. En España, en cambio, esos discursos pasan muchas veces sin consecuencias, con escasa reacción cívica o intelectual. Lo más alarmante es que incluso sectores del actual partido de gobierno han contribuido a esa banalización: su crítica radical al Estado de Israel, desprovista de matices históricos o jurídicos, ha favorecido discursos que diluyen la frontera entre la condena política y el prejuicio esencialista. Así, en nombre de causas justas, se abren espacios para viejas formas del odio.

La persistencia de estas actitudes se ve favorecida también por un rasgo estructural de la cultura política española: la ausencia de una sólida tradición liberal que sirva como marco para el debate público y la defensa coherente de derechos individuales.

Esta carencia ha propiciado la existencia de una izquierda alejada de las tradiciones humanistas y universalistas que en otros países europeos han actuado como antídotos frente a los prejuicios esencialistas.

En su lugar, ha ganado mucho terreno un pensamiento influido por corrientes identitarias y postcoloniales que interpretan los conflictos internacionales en clave binaria -opresor/oprimido-, aplicando este esquema sin matices al caso israelí-palestino. A ello se suma la impronta del nacionalismo separatista y de discursos extremistas que tienden a instrumentalizar la causa palestina como elemento de agitación ideológica interna, reforzando lecturas simplistas y, en ocasiones, prejuiciosas.

Referencias

Anti-Defamation League. (2023). Global 100: An index of antisemitism. https://global100.adl.org/

Baer, A. (2020). Holocausto y memoria en España: La sombra de un pasado que no pasa. Editorial Trotta.

Baer, A., & Sznaider, N. (2015). Memory and forgetting in the post-Holocaust era: The ethics of Never Again. Routledge.

Federación de Comunidades Judías de España. (2022). Informe sobre antisemitismo en España. https://www.fcje.org

Herzog, J. (2006). La política exterior del franquismo hacia el mundo árabe: Ideología, pragmatismo e intereses. Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, (1), 1–18. https://revistas.uam.es/reim/article/view/7590

Illouz, E. (2023a, 14 de noviembre). Time to unmask the imposture of anti-Zionism. Haaretz. https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-14/ty-article-opinion/.premium/time-to-unmask-the-imposture-of-anti-zionism/

Illouz, E. El 8 de octubre. Genealogía de un odio virtuoso.

Pérez, C. (2019). La izquierda española ante el conflicto israelí-palestino: Entre la crítica legítima y el prejuicio. Cuadernos de Pensamiento Político, (64), 112–127.

Simón, A. I. (2023, 14 de octubre). Después del recuadrito amarillo. El País. https://elpais.com/opinion/2023-10-14/gaza-el-terror-detras-del-terror.htm

Simón, A. I. (2024, 15 de noviembre). Jorge Freire y Ana Iris Simón: «Comprométete ya, vivir no es una acumulación de experiencias». Religión en Libertad.

[1] Alejandro Baer ha analizado esta especificidad en diversos trabajos, especialmente en Holocausto y memoria en España: La sombra de un pasado que no pasa (Trotta, 2020) y en su artículo “El antisemitismo sin judíos” (Revista de Estudios Sociales, 39, 2011).

[2] Ana Iris Simón se ha definido públicamente como católica practicante, tras una conversión adulta —se confirmó en 2020, según sus propias declaraciones— (Simón, 2024).