Se nos ha impuesto otra guerra. De nuevo, ha habido misiles. De nuevo, sirenas antiaéreas. De nuevo, pérdidas. La guerra, como es habitual, se percibe como una proeza masculina: activa, beligerante, decisiva. La maternidad, en cambio, se percibe como su opuesto: preocupada, nutritiva, protectora. Una madre puede percibirse como un refugio, la guerra como una conquista.

En 1945, la psicoanalista Helene Deutsch propuso una clara distinción entre «maternidad» y «maternalidad». La maternidad, escribió, es una condición existencial: la conexión entre una madre y sus hijos, con todas sus dimensiones biológicas, sociales y emocionales. También puede incluir aspectos ocultos: narcisismo, agresividad y sobrecontrol.

Pero la maternalidad es una postura moral, una actitud emocional -de entrega, inclusión y empatía- hacia el otro y hacia una misma. No es un atributo que implique necesariamente dar a luz: hay mujeres que nunca han tenido hijos y que la encarnan; también hay hombres que la dominan. Y también hay madres biológicas que carecen por completo de maternidad.

La tensión entre la empatía maternal y la supervivencia existencial de la madre aparece en las obras literarias. En la obra de Bertolt Brecht de 1939, Madre Coraje y sus hijos, la protagonista, Anna Fierling, encarna la tragedia de las madres en tiempos de guerra. Vende comida en el frente interno, tirando de una carreta de base en base, acompañada de sus tres hijos. Convierte la guerra en una ganancia comercial inesperada, volviéndose adicta a ella como a una droga. En la guerra ve una oportunidad; en la paz, una amenaza. Pierde a sus hijos uno tras otro, pero sigue tirando de la carreta.

La guerra destripa la maternalidad de Anna Fierling, dejando tras de sí una figura vacía, empeñada exclusivamente en sobrevivir. Le dice a su hija que el amor es un castigo de Dios y que la corrupción es la única esperanza. Brecht nos muestra un espejo cruel: la supervivencia sin compasión no constituye una victoria, sino la perdición. Renunciar a la maternidad es renunciar a la vida.

La psicóloga Carol Gilligan amplió este tema en su libro Con una voz diferente (1982). Sostuvo que la preocupación por el otro –“la ética del cuidado», en sus palabras- es una característica femenina esencial. A lo que yo añadiría que un rasgo que expresa la maternalidad constituye una postura emocional, caracterizada por la generosidad, por el deseo y la capacidad de identificar las necesidades del otro, aceptando al mismo tiempo sus debilidades. No es un rasgo innato, sino una postura moral que busca comprender, escuchar y actuar desde una perspectiva de sensibilidad.

El discurso israelí sobre la maternalidad se ha intensificado en las últimas décadas. Artículos, obras de arte y libros dan fe de la profunda implicación con este tema. Un ejemplo notable de ello es la videoinstalación «Motherland» de Ruth Patir, actualmente en exposición en el Museo de Arte de Tel Aviv. La obra representa el conflicto entre el ideal de la maternidad y las deficiencias, dificultades y complejidades internas que intentan socavarlo.

En la historia sionista, la maternalidad se integró en la empresa nacional. Quienes llegaron como parte de la Primera Aliá -la primera ola de inmigración a la entonces Palestina otomana, 1881-1903-, quienes moldearon en gran medida la imagen del futuro Estado, forjaron la conexión entre la «madre tierra» y el «patrimonio». La patria era percibida como la «madre» tanto de los colonos nuevos como de los veteranos. David Ben-Gurión, hablando en 1951 al final de un curso para mujeres oficiales del ejército, incluso afirmó que «el ejército necesita el sentimiento maternal quizás más que cualquier otra entidad pública». Por ello, no solo elogió la maternalidad, sino que la incorporó al servicio del Estado y del Ejército.

La expectativa de que las mujeres dieran a luz a muchos hijos -futuros soldados- estaba imbuida de una doble validez: religiosa e ideológica. El útero se convirtió en un punto focal nacional. Además, se les pidió a las mujeres que rehabilitaran al pueblo judío después del Holocausto, tanto en términos numéricos como en otros.

La Guerra del Yom Kipur de 1973 trastocó esa imagen. Sin simplificar demasiado los complejos acontecimientos de aquella época, se puede decir que Golda Meir, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra israelí, decepcionó a muchos, no solo como líder, sino también como figura maternal. Su enfoque «masculino» y los duros resultados que produjo causaron numerosas pérdidas humanas. Pero quizás, solo quizás, también reflejó la dureza de una sociedad militarista y, al mismo tiempo, profundizó la necesidad de la maternalidad.

Desde entonces, la sociedad israelí parece haber experimentado un proceso de polarización entre un enfoque maternal que busca la conciliación, el diálogo y las soluciones políticas, y uno fálico-masculino que ha llevado al fortalecimiento de los partidos de derecha y a la expansión de los asentamientos. El resultado ha sido la agudización del conflicto entre un enfoque conciliador y una postura dominante.

En el arte y la poesía se ha producido una transición gradual desde la «Gran Madre» (tal como la conceptualizaron CG Jung y Erich Neumann), es decir, el útero nacional, hasta la madre real, privada. Las mujeres comenzaron a preguntarse abiertamente: ¿Es correcto animar a los niños a dedicarse a actividades militares? ¿Dónde está el límite entre la defensa y la hiperprotección? ¿Y qué debería sentir una madre cuando su hijo o hija se viste con un uniforme militar?

El artículo de la psicoterapeuta Sarah Metzer, «La voz silenciosa de las madres de soldados de combate», publicado en Maternidad: Psicoanálisis y otras disciplinas (ed. E. Perroni, 2009), subraya estos dilemas: expresar la oposición a la guerra o permanecer en silencio. Estas consideraciones llevaron, entre otros resultados, a la creación del movimiento Cuatro Madres, que ejerció una influencia crucial en la decisión del gobierno, en 2000, de retirarse del Líbano.

Y entonces llegó el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, todo ha cambiado. Los heridos, los muertos, los rehenes, los desplazados: todo esto inquieta a la población israelí. Muchos se aferran a sentimientos de rabia, miedo o desesperación. En la Franja de Gaza, el número de muertos y heridos, de niños traumatizados y de personas que pasan hambre aumenta constantemente.

En medio de esta tormenta, una presencia materna más fuerte ha cobrado protagonismo: madres que luchan, se manifiestan y alzan la voz. Madres que cuidan a soldados heridos, que intentan rehabilitar hogares, que reciben a sus hijos e hijas destrozados tras la lucha. Madres que solo desean una cosa: que sus hijos sobrevivan.

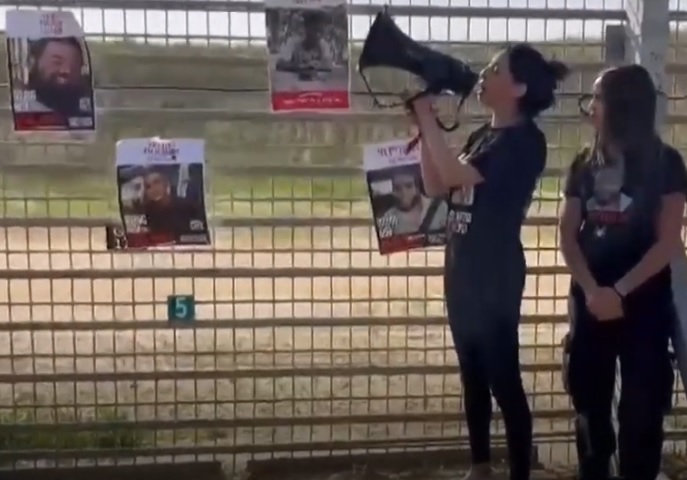

Se están uniendo, publicando artículos y actuando. Forman parte de organizaciones que han surgido en los últimos años, como Madres Contra la Violencia, Mujeres de Negro, 101 Madres de Blanco, El Círculo con Hamutal, MachsomWatch, Mujeres por la Paz y el Círculo de Padres – Foro Familiar, este último, por supuesto, también incluye a padres. Y una madre que nunca se rendirá, Einav Zangauker , cuyo hijo Matan sigue secuestrado en Gaza, se ha convertido en un símbolo internacional. Como escribió el poeta Aharon Shabtai: «En lugar de Moisés, en lugar de Abraham… solo veo el rostro de Einav Zangauker».

Pero junto a todas estas mujeres, también hay otras madres. Aquellas que creen en la «rectitud del camino nacional»: que se identifican con la guerra, que sienten que el sacrificio es una necesidad. Algunas aceptan la muerte de un hijo como parte del plan de Dios. Otras lo hacen porque es su forma de aceptar la realidad. Hay madres que no ven a los niños muertos, heridos o hambrientos de Gaza como seres humanos. Considero que esa es una forma pervertida de maternalidad.

Con cada niño sacrificado, el mito seminal de la Akedá, la unión de Isaac, resurge en la memoria. Como señaló el autor AB Yehoshua, esta historia se cierne como una nube negra sobre la historia judía. Abraham escucha, obedece y une a su hijo. ¿Y Sara? Está ausente. Y su silencio resuena entre líneas. Algunos conectan su muerte -en la siguiente porción de la Torá- con el episodio de la Akedá. Quizás murió de dolor. Quizás de culpa.

En un artículo sobre el «lenguaje masculino» y los «labios femeninos» -safa y sfatayim, respectivamente, en hebreo-, el filósofo y poeta Admiel Kosman escribe que, sin atributos femeninos, la masculinidad es absorbida por un mundo demoníaco. Desafortunadamente, todos corremos el peligro de ser absorbidos por ese mundo demoníaco.

Escribo estas palabras con dolor y esperanza. En nombre de las madres aquí en Israel, en Gaza, en Irán y dondequiera que sus hijos vivan con miedo. Por todos aquellos que se oponen a la guerra y buscan preservar la maternidad como fuerza moral, como forma de existencia, como horizonte.

Emilia Perroni, psicóloga clínica, es editora de «Maternidad: psicoanálisis y otras disciplinas», Van Leer Institute y HaKibbutz Hameuchad Publishers (2009), en hebreo.