La crisis contemporánea y el retorno del antisemitismo

La masacre del 7 de octubre de 2023 y la subsecuente guerra en Gaza han catalizado una crisis discursiva sin precedentes en torno al concepto de antisemitismo. Las acusaciones de genocidio dirigidas contra el Estado de Israel han provocado una respuesta defensiva que retrotrae sistemáticamente la memoria histórica del antisemitismo como marco explicativo y justificativo. Manifestaciones estudiantiles en universidades estadounidenses, resoluciones parlamentarias europeas, declaraciones de organismos internacionales, y debates mediáticos globales han movilizado el término «antisemitismo» como instrumento central de legitimación política y moral.

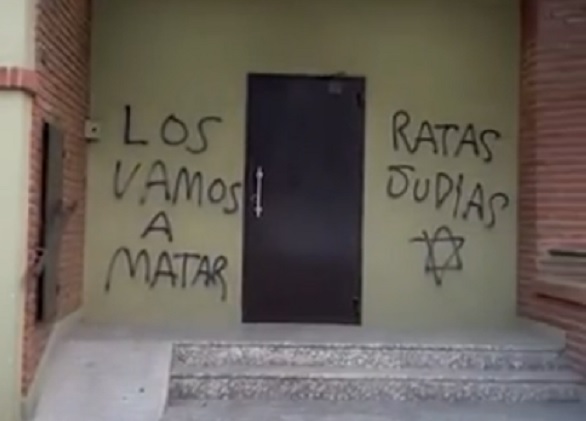

Esta movilización contemporánea del concepto revela, paradójicamente, su fragilidad analítica. Desde campus universitarios hasta instituciones estatales, el antisemitismo funciona simultáneamente como herramienta de denuncia, mecanismo de silenciamiento, y marco interpretativo para fenómenos diversos que van desde críticas a políticas israelíes hasta ataques violentos contra individuos judíos. La plasticidad del concepto permite su aplicación a situaciones tan variadas como boicots académicos, grafitis en sinagogas, discursos parlamentarios críticos con Israel, y agresiones físicas contra personas identificadas como judías, sugiriendo que bajo una misma etiqueta se agrupan fenómenos cualitativamente diferentes.

El escrutinio político: IHRA versus Declaración de Jerusalén

Esta crisis práctica ha intensificado un debate político ya existente sobre las definiciones operativas del antisemitismo. La definición de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto (IHRA), adoptada por numerosos gobiernos occidentales, presenta el antisemitismo como «una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos», incluyendo manifestaciones que «se dirigen hacia individuos judíos o no judíos y/o sus propiedades, así como hacia instituciones comunitarias y religiosas judías». Los ejemplos ilustrativos de la IHRA incluyen explícitamente criterios relacionados con Israel, como «negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación» o «aplicar estándares dobles» al Estado israelí.

Un grupo de académicos respondió proponiendo la Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo (2021), firmada por aproximadamente 370 académicos internacionales, que busca distinguir más precisamente entre el antisemitismo en sí y la crítica política legítima a Israel. Esta declaración desarrolla 15 pautas específicas, reconociendo que «la crítica a Israel similar a la dirigida hacia cualquier otro país no puede considerarse antisemita» y que «apoyar los derechos de los palestinos no constituye antisemitismo».

Sin embargo, ambas definiciones -tanto la de la IHRA como la Declaración de Jerusalén- analizan las manifestaciones o síntomas del antisemitismo presuponiendo que existe algún tipo de consenso acerca de su naturaleza como fenómeno coherente que puede ser definido, identificado y combatido. Es precisamente en ese punto donde la discusión académica cobra especial importancia. El debate político se centra en los límites del concepto, no en su validez analítica fundamental.

El escrutinio académico: la controversia de David Engel

Tanto la definición IHRA como la Declaración de Jerusalén persiguen propósitos fundamentalmente pedagógicos y jurídicos: establecer criterios operativos para identificar antisemitismo en contextos comunicacionales, legales e institucionales. Sin embargo, estos objetivos prácticos pueden obliterar la densidad y especificidad de los procesos históricos, reduciendo fenómenos complejos a categorías aplicables, pero analíticamente empobrecidas. Es precisamente aquí donde resulta necesario volver a preguntarse sobre el concepto mismo de antisemitismo como herramienta de análisis histórico.

En 2009, el historiador David Engel de la Universidad de Nueva York publicó Alejándose de una Definición del Antisemitismo: Un Ensayo sobre la Semántica de la Descripción Histórica, argumentando que los académicos deberían abandonar completamente el uso del concepto «antisemitismo» como herramienta de análisis histórico.

La crítica de Engel se articula en cinco argumentos metodológicos que desafían las prácticas historiográficas establecidas. Su argumento de la reificación histórica -es decir, el proceso por el cual ideas abstractas se tratan como si fueran objetos concretos con existencia propia- traza la transformación conceptual desde alrededor de 1880, cuando el «antisemitismo» se refería inicialmente a acciones específicas de grupos políticos alemanes, hasta su reificación posterior donde los observadores judíos y académicos comenzaron a percibir las acciones antisemitas «como producto de un ‘antisemitismo’ abstracto y desencarnado» que habría existido desde mucho antes. Esta inversión de causa y efecto representa para Engel un error metodológico fundamental: mientras originalmente las acciones antisemitas eran producto de antisemitas específicos, la concepción problemática actual ve las acciones como manifestaciones de una entidad abstracta preexistente.

Su crítica del anacronismo conceptual señala que aplicar el término acuñado por Wilhelm Marr en la década de 1880 a fenómenos históricos anteriores constituye una proyección retrospectiva metodológicamente problemática. Engel también desarrolla una crítica semántica: el uso indiscriminado del término lo ha vaciado de significado específico, haciendo que la categoría sea menos útil para comprender manifestaciones específicas de hostilidad antijudía.

La dimensión implícita: desafío a la escuela jerosolimitana

La crítica de Engel, aunque no nombra explícitamente a la escuela jerosolimitana, constituye un desafío implícito pero fundamental a todo el paradigma historiográfico que domina los estudios judíos desde los años 1920. La escuela jerosolimitana, desarrollada en la Universidad Hebrea de Jerusalén por Yitzhak Baer y Ben-Zion Dinur, estableció una narrativa de continuidad orgánica judía que atraviesa milenios, presentando al pueblo judío como una entidad histórica cohesiva con características esenciales permanentes.

Si la historia judía se conceptualiza como una continuidad atemporal, el antisemitismo emerge necesariamente como su contracara negativa igualmente atemporal: una fuerza histórica persistente que acompaña y define la experiencia judía a través de los siglos. Esta simbiosis conceptual entre «continuidad judía» y «antisemitismo eterno» crea una estructura interpretativa circular donde los eventos específicos se interpretan como manifestaciones de fuerzas transhistóricas abstractas en lugar de analizarse dentro de sus contextos particulares.

La proyección contemporánea de esta escuela se manifestó especialmente en las décadas fundacionales de instituciones como Yad Vashem, donde Ben-Zion Dinur estableció inicialmente una narrativa del Holocausto como culminación de un antisemitismo milenario. Vale mencionar que, tras las reformas institucionales de 1995, este enfoque del «antisemitismo eterno» se ha atenuado considerablemente en Yad Vashem, aunque persiste en otros contextos educativos internacionales donde se enseña que el antisemitismo es «el odio más largo» de la historia, perpetuando elementos de la visión transhistórica que critica Engel.

Las respuestas académicas: diversidad de perspectivas sin consenso

El debate generó múltiples respuestas académicas, culminando en el volumen especial de la revista Zion (volumen 84, 2020) donde la Asociación Histórica de Israel dedicó cuatro números completos a discutir este único ensayo. Los críticos desarrollaron respuestas diversas desde múltiples perspectivas metodológicas.

David Feldman, director del Instituto para el Estudio del Antisemitismo en la Universidad Birkbeck de Londres, desarrolla una crítica metodológica fundamental al argumento de Engel. Feldman argumenta que conceptos como «clase social», «nación» o «capitalismo» también son construcciones históricas específicas que emergieron en contextos particulares, pero esto no los invalida para el análisis comparativo o diacrónico. La cuestión central, según Feldman, no es si «antisemitismo» es una construcción social -prácticamente todos los conceptos analíticos en ciencias sociales lo son- sino si resulta útil cuando se aplica conscientemente y con rigor metodológico. Feldman propone que el problema no radica en el concepto mismo sino en su aplicación acrítica, y que es posible mantener su utilidad analítica desarrollando marcos más sofisticados que reconozcan tanto su historicidad como su valor en tanto instrumento de análisis.

Jonathan Judaken, especialista en estudios del antisemitismo y el racismo en la Universidad de Washington, desarrolla una analogía reveladora que desafía la crítica de Engel desde una perspectiva comparativa. Judaken señala que los estudios contemporáneos de «racismo» enfrentan desafíos conceptuales similares: el término debe aplicarse a fenómenos tan diversos como la esclavitud atlántica del siglo XVII, el apartheid sudafricano del siglo XX, la segregación estadounidense, y las políticas migratorias europeas contemporáneas. Sin embargo, argumenta Judaken, esto no ha llevado a los académicos a abandonar el concepto de «racismo», sino a desarrollar metodologías más sofisticadas que permiten identificar patrones estructurales sin homogenizar contextos específicos. Según esta perspectiva, el estudio de la hostilidad antijudía necesita marcos conceptuales amplios que faciliten el análisis comparativo e interseccional, conectando el antisemitismo con otras formas de discriminación étnica y religiosa, mientras se mantiene sensibilidad hacia las especificidades históricas y geográficas.

El enfoque contextualista desarrollado por Scott Ury y Guy Miron ofrece una «tercera vía» que busca mantener la utilidad del concepto aplicándolo con rigor histórico específico. Su metodología responde a las críticas de Engel mediante ejemplos concretos que revelan las limitaciones del uso homogeneizante, pero sin abandonar completamente la categoría analítica.

Los contextualistas insisten en la especificidad temporal como principio fundamental. En lugar de hablar genéricamente de «antisemitismo medieval», proponen distinguir entre el antijudaísmo teológico del siglo XIII centrado en acusaciones de deicidio, las persecuciones económicas del siglo XIV vinculadas a crisis demográficas post-Peste Negra, y las expulsiones del siglo XV relacionadas con procesos de construcción estatal. Cada fenómeno responde a lógicas específicas que se pierden bajo la categoría homogeneizante, argumentan.

La precisión geográfica constituye otro elemento central de su propuesta. Según este enfoque, el antisemitismo en la Polonia interbélica -centrado en boicots económicos y exclusión universitaria dentro de un marco democrático débil- opera según dinámicas completamente diferentes al antisemitismo en la Argelia colonial francesa, vinculado a políticas de ciudadanía diferencial y competencia por privilegios coloniales. Agrupar ambos fenómenos bajo «antisemitismo europeo» oscurece más que ilumina, sostienen los contextualistas.

El enfoque también exige diferenciación rigurosa de actores y sus motivaciones. El «antisemitismo» de un intelectual católico francés del siglo XIX como Édouard Drumont, basado en teorías raciales seculares modernas, difiere radicalmente del antijudaísmo de un predicador franciscano medieval fundamentado en exégesis bíblica tradicional. Sus lógicas internas, audiencias, y efectos requieren análisis diferenciados que el concepto unificador tiende a homogenizar.

Finalmente, los contextualistas insisten en que los fenómenos antijudíos deben analizarse dentro de estructuras sociales, económicas y políticas más amplias, no como manifestaciones de un «antisemitismo» abstracto. Los pogromos en el Imperio Ruso de 1881-1884, por ejemplo, no pueden entenderse simplemente como «antisemitismo eslavo», sino que requieren análisis de las crisis agrarias, procesos de modernización capitalista, debilidades administrativas zaristas, y dinámicas específicas de violencia intercomunal en zonas fronterizas multiétnicas.

Sin embargo, el contextualismo también enfrenta críticas significativas que mantienen vivo el debate: algunos académicos argumentan que la especificidad extrema puede fragmentar la comprensión de patrones históricos reales, mientras otros sostienen que mantener cualquier uso del término «antisemitismo» perpetúa los problemas conceptuales identificados por Engel, independientemente de cuán contextualizado sea su aplicación.

La dimensión diaspórica: identidad y política contemporánea

La controversia trasciende el contexto académico para cuestionar fundamentos identitarios centrales de la judería contemporánea. En las comunidades judías de América del Norte y Europa, la «lucha contra el antisemitismo» se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la identidad colectiva. Esta tendencia se replica en gran medida en América Latina, donde dicha lucha se articula frecuentemente con la hasbará o diplomacia pública pro-israelí como forma privilegiada de militancia y compromiso comunitario. La identificación y denuncia del antisemitismo funcionan así no solo como mecanismo defensivo, sino como modalidad de participación política judía que conecta la experiencia diaspórica con el proyecto sionista. La crítica de Engel socava inadvertidamente esta arquitectura identitaria al cuestionar si las manifestaciones diversas de hostilidad antijudía pueden realmente unificarse bajo un concepto coherente.

Esta implicación resulta especialmente problemática para la cohesión comunitaria diaspórica porque el concepto unificador de antisemitismo ha funcionado como elemento agregador que permite a judíos diversos encontrar un denominador común. La «lucha contra el antisemitismo» ofrece un marco de acción colectiva que no requiere consenso religioso o cultural, pero sí la aceptación de una narrativa histórica compartida de persecución y resistencia.

Relevancia contemporánea: del 7 de octubre al análisis histórico

El retorno a los eventos del 7 de octubre ilustra la relevancia práctica de estos debates aparentemente académicos. Cuando funcionarios israelíes, líderes comunitarios judíos, y analistas políticos invocan «el antisemitismo eterno» para explicar tanto los ataques de Hamas como las críticas internacionales subsecuentes, están movilizando precisamente el tipo de razonamiento transhistórico que Engel identifica como problemático.

La instrumentalización política del concepto resulta particularmente evidente en las respuestas oficiales a críticas de políticas israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha caracterizado sistemáticamente las acusaciones de genocidio en la Corte Internacional de Justicia como «antisemitismo puro» y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU como manifestaciones del «antisemitismo tradicional». En esa línea, por ejemplo, la presidenta mundial de WIZO, la organización sionista femenina, llamó en octubre de 2024 al presidente de Francia Emanuel Macron “abanderado del nuevo antisemitismo” (crítica que no resiste un recorrido ínfimo por la biografía del político francés). Esta aplicación automática del concepto a críticas específicas ejemplifica la pérdida de precisión analítica que preocupa a Engel: el término funciona como mecanismo de deslegitimación en lugar de herramienta de análisis.

Las instituciones judías diaspóricas reproducen patrones similares de instrumentalización selectiva. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), por ejemplo, tiende a denunciar como «antisemitismo» cualquier referencia al Holocausto o crítica a Israel que provenga de sectores de izquierda o populares -desde declaraciones de individuos identificados como kirchneristas o «zurdos» hasta manifestaciones estudiantiles pro-palestinas- mientras que no parece aplicar los mismos criterios para denunciar el antisemitismo de individuos y sectores más cercanos al gobierno de derecha. Del otro lado del mapa político comunitario, voces judías disidentes acusan a las políticas del Estado de Israel de “fomentar el antisemitismo” otorgando así un rol casi pasivo a los propios protagonistas del odio. Esta aplicación diferencial basada en afinidades político-ideológicas, más que en criterios consistentes sobre hostilidad antijudía, sugiere que el concepto funciona como instrumento de alineación política específica en lugar de como principio universal contra la intolerancia.

La plasticidad del concepto permite que el mismo término «antisemitismo» se aplique simultáneamente a situaciones tan diversas como ataques terroristas específicos, resoluciones jurídicas internacionales, cobertura mediática crítica, declaraciones diplomáticas, y manifestaciones estudiantiles, oscureciendo las diferencias cualitativas entre estos fenómenos.

Esta versatilidad conceptual genera interpretaciones diametralmente opuestas entre los académicos: los críticos de Engel o defensores de la continuidad ahistórica del antisemitismo argumentan que precisamente esa plasticidad constituye la marca distintiva del fenómeno, su capacidad de adaptarse y manifestarse en contextos diversos sería evidencia de su persistencia transhistórica como fuerza social real. Para estos académicos, la aplicabilidad del concepto a situaciones variadas demuestra su validez analítica, no su debilidad.

Sin embargo, para Engel y quienes siguen su línea metodológica, esa misma falta de especificidad contextual constituye precisamente el problema fundamental del concepto. La capacidad de aplicar «antisemitismo» a fenómenos cualitativamente diferentes -desde teología medieval hasta política contemporánea, desde violencia física hasta crítica diplomática- indica no la robustez del concepto sino su vaciamiento analítico. Esta aplicación indiscriminada confirma las preocupaciones de Engel sobre la reificación conceptual: el «antisemitismo» se convierte en una explicación transhistórica que dispensa el análisis contextual específico que cada situación requiere.

Es importante señalar que este debate académico no viene a minimizar en absoluto la hostilidad antijudía palpable y brutal de los tiempos que corren, ni la recuperación por parte de los actuales antijudíos de motivos y estereotipos preexistentes en la cultura occidental. La crítica metodológica de Engel apunta a mejorar la comprensión analítica de estos fenómenos, no a negarlos o relativizarlos. La precisión conceptual, desde esta perspectiva, constituye una herramienta más efectiva para combatir la hostilidad antijudía que las categorizaciones imprecisas.

Conclusión: un debate que redefine el campo sin resolución definitiva

La controversia iniciada por David Engel representa uno de los debates académicos más influyentes en estudios judíos contemporáneos, generando tanto resistencia como transformación en el campo. Su crítica fundamental -que el concepto de «antisemitismo» puede obstaculizar más que facilitar la comprensión histórica- ha obligado a académicos a confrontar presupuestos metodológicos básicos que habían permanecido largamente incuestionados.

El enfoque contextualista desarrollado por Ury y Miron emerge como una respuesta prometedora pero no definitiva a la controversia, ofreciendo una síntesis que incorpora las preocupaciones legítimas de Engel mientras mantiene herramientas analíticas útiles. Esta aproximación reconoce que el abandono total del término «antisemitismo» podría crear más problemas que soluciones, pero simultáneamente acepta que su uso acrítico constituye una falla metodológica seria.

Sin embargo, la persistencia del debate demuestra que no existe consenso académico definitivo. Mientras algunos investigadores adoptan marcos contextualistas refinados, otros mantienen que cualquier uso del concepto «antisemitismo» perpetúa los problemas identificados por Engel. Paralelamente, una tercera corriente argumenta que la especificidad contextual extrema puede fragmentar la comprensión de patrones históricos reales, defendiendo marcos conceptuales más amplios, pero conscientemente aplicados.

La fuerza del enfoque contextualista radica en su capacidad para transformar un debate polarizado (abandonar versus mantener) en una metodología refinada que prioriza el rigor histórico sobre la conveniencia terminológica. Al insistir en especificidad temporal, precisión geográfica, diferenciación de actores, contextualización sociopolítica, y reflexividad metodológica, este enfoque ofrece herramientas concretas para investigadores que buscan estudiar hostilidad antijudía sin caer en las trampas identificadas por Engel.

El impacto del debate trasciende la academia, influenciando políticas educativas nacionales e internacionales, definiciones institucionales de antisemitismo, y enfoques pedagógicos en múltiples niveles educativos. La dedicación extraordinaria de cuatro números completos de Zion a un solo ensayo, las múltiples antologías académicas generadas, y los cambios documentados en programas universitarios demuestran la profundidad del impacto de las ideas de Engel.

Los críticos han desarrollado respuestas sofisticadas que van desde el rechazo completo hasta reformulaciones matizadas que incorporan las preocupaciones de Engel mientras mantienen la utilidad del concepto. Esta diversidad de respuestas refleja tanto la fortaleza del argumento original como la complejidad inherente del fenómeno estudiado.

En última instancia, el legado más importante del debate puede ser su demostración de que la controversia académica constructiva puede generar progreso disciplinario significativo. Al desafiar uno de los conceptos más naturalizados en estudios judíos, Engel ha catalizado una reevaluación fundamental que ha resultado en metodologías más rigurosas, marcos conceptuales más precisos, y mayor conciencia de las implicaciones políticas y sociales de la terminología académica.

Habrá quienes cuestionen la oportunidad de este debate frente a la brutalidad y explicitud de la hostilidad antijudía en estos días, argumentando que las sutilezas académicas resultan irrelevantes ante la urgencia de la respuesta práctica. Sin embargo, es precisamente para enfrentar eficazmente este peligro que resulta necesario comprenderlo con precisión analítica. La reificación del antisemitismo como fuerza transhistórica inevitable contiene elementos fatalistas que pueden paralizar la acción: si el antisemitismo es eterno e inmutable, las respuestas se limitan a la resistencia defensiva en lugar de la transformación de las condiciones que lo producen. La crítica de Engel, al insistir en la especificidad contextual, abre posibilidades para no resignarse a una visión determinista y transhistórica que termina negando agencia tanto a judíos como a no judíos en la transformación de las condiciones históricas.