Se trata de la primera película en formato narrativo de la directora canadiense Rebecca Snow, producida por Lumanity Productions y Jo Bro Productions, con el apoyo de Telefilm Canadá.

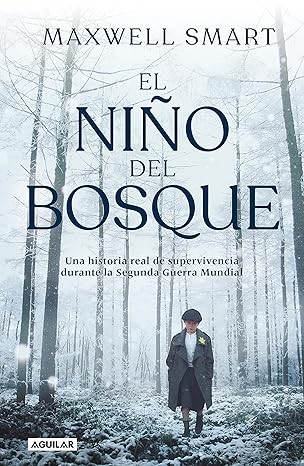

Maxwell Smart, cuyo nombre coincide curiosamente con el del personaje de la serie estadounidense Superagente 86, sobrevivió al Holocausto tras permanecer dos años escondido en un bosque, cuando apenas tenía diez años.

La cineasta Rebecca Snow, quien en 2024 fue distinguida como Mejor Directora Canadiense en el Oakville Festival of Film and Arts (Ontario), conoció a Smart mientras filmaba el documental Cheating Hitler: historias de sobrevivientes (2019).

Durante esa producción, Snow le informó que, de los 8.000 judíos que vivían en Buczacz antes de la ocupación nazi, menos de cien lograron sobrevivir. Smart respondió: “Soy uno de esos cien y lo mantuve en secreto. Debería recordarlo. Tengo que recordar. Tengo que contárselo al mundo”.

Smart participó en el documental -como se muestra al final de esta película- y allí se reencontró con una sobreviviente que vive en un hogar de ancianos en Israel, a quien había salvado durante una persecución nazi. Fue después del estreno de ese film que decidió comenzar a escribir sus memorias.

Durante la ocupación nazi de Polonia Oriental, Max vivía con su madre y su hermana menor. En un momento decisivo, frente al acoso de las tropas, su madre le dice a su hijo mayor que debe huir. Para un niño de apenas doce años, aquella orden resulta incomprensible y se vive como un abandono. Sin embargo, las palabras de su madre serían determinantes: “Si no huyes, morirás. No tendrás vida, familia, hijos”. Antes de separarse, le entrega unas fotos familiares, su último vínculo con el pasado.

Max y el granjero

Por mediación de una tía, Max es adoptado por un humilde granjero, quien acepta ocultarlo a cambio de dinero. Durante un tiempo lo protege, hasta que los nazis comienzan a sospechar de él. En las zonas rurales era habitual que algunos campesinos ayudaran a esconder judíos, y esa solidaridad implicaba un riesgo mortal. Temiendo por la vida de su esposa y su pequeña hija, el granjero decide despedir al niño.

Antes de dejarlo partir, le da las herramientas para sobrevivir: le enseña a reconocer los secretos del bosque -cómo construir un refugio, distinguir las setas comestibles de las venenosas, cazar conejos, buscar agua y encender fuego-. Aun así, Max se siente nuevamente abandonado. “¿Cuánto vale un judío?”, le pregunta con amargura, sospechando que también esa ayuda respondía a un interés material. Jazko, el granjero, le confiesa entonces que la policía lo soborna a veces con azúcar o con vodka.

Esa escena revela con crudeza que ambos son sobrevivientes: uno, del exterminio por ser judío; el otro, de la pobreza que lo obliga a negociar su propia humanidad.

El cielo desde otro lugar

Max tiene un escondite en el bosque. Transcurre su tiempo observando la vida en la naturaleza, las hojas de los árboles, sus colores, sus movimientos, juega con plumas de aves como si fueran pinceles. Viendo imágenes pictóricas en el cielo cubierto de copas de árboles, pájaros volando. Se cuelga de la rama de los árboles y así ve el cielo desde otro lugar. Vive haciéndose preguntas acerca de por qué llegó a esa situación límite: ¿será porque soy judío? Siente que Dios lo abandonó: ¿el Dios de los cristianos permitiría esta soledad?

Allí sobrevive dos años en el refugio que se armó en el bosque, compartiendo la experiencia con otro niño sobreviviente del cual se hizo amigo. En los diálogos con su nuevo amigo, Max recuerda al golem que inventó un rabino hace más de 100 años. ¿Será que ese golem pondrá un límite al horror nazi? Luego ocurre lo peor, escapando de una nueva persecución, Max presiona a su amigo a cruzar el rio helado para buscar una beba sobreviviente de una nueva redada nazi, pero no llega a soportar el frio y las penurias, y muere.

Todo lo que le pasó a Max es siniestro y da cuenta de un tramo de la vida de profunda soledad, pero a la vez marcado por un fuerte instinto de supervivencia. Finalmente, el granjero le va a avisar que llegaron los rusos, que los alemanes estaban en retirada y la guerra llegaba a su fin.

Max pasó mucho tiempo sin hablar de su historia infantil y adolescente. Cuando terminó la guerra anduvo deambulando por Europa, fue integrado a un Centro de Huérfanos y a fuerza de sacrificio pudo comprarse un pasaje y viajó a Canadá.

“Fue horrible”, sostuvo. “Reviví cada momento del Holocausto. Veo la matanza, veo el asesinato, veo el hambre… No quería, pero creo que hay que hacerlo. Y hay que contarlo una y otra vez. No hay que olvidarlo. Jamás”.

Pintar el universo

Como la madre le había advertido en sus últimas palabras antes de la separación, Max se casó, tuvo hijos y pudo ser finalmente un artista visual como anhelaba desde su primera infancia y reiteraba en su vida en el bosque, tallando el tronco de los árboles y dibujando con las plumas.

El único rastro de las atrocidades que presenció se encuentra en las obras expresionistas que pintó: las ramas de abeto con las que construía refugio en el bosque, los árboles que contemplaba absorto en sus ensoñaciones.

Lo que más asustaba a Smart no era el frío, el dolor, los nazis ni el hambre. “Era la soledad”. Para pasar el tiempo, solía pintar el bosque en su mente. Como dijo Max en algún reportaje: “Pinto el universo, espacios abiertos donde uno puede simplemente vagar”.