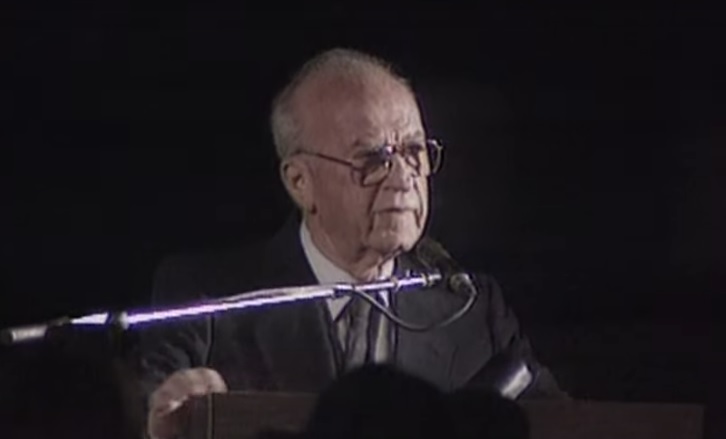

Los asesinos Yigal Amir y Baruch Goldstein tuvieron éxito. Asesinaron a Yitzhak Rabin y con él la lógica política que alguna vez ancló el orden secular y racional de Israel. El asesino en serie de Hebrón y el sicario de Tel Aviv llevaron a cabo dos de los magnicidios políticos más exitosos de la historia moderna. No por quién cayó, sino por lo que fue enterrado con él: la creencia de que una sociedad puede resolver sus desacuerdos a través de la razón, las instituciones y el lenguaje cívico.

Desde noviembre de 1995, Israel nunca ha sido el mismo. Se ha desviado del poder contenido hacia la brutalidad desenfrenada, de la majestad al mesianismo. Se ha retirado de la racionalidad cívica y se ha rendido a una identidad religiosa distorsionada. En noviembre de 1995, lo «judío» mató a lo «democrático». La democracia de esa época estaba lejos de ser perfecta, pero el judaísmo que la reemplazó es infinitamente más grotesco. Rabinos delirantes de la redención, seguidores estrechos de miras y representantes públicos ignorantes ahora ostentan el poder. Lo que una vez fue la franja fanática se ha convertido en el gobierno de Israel.

Pero esta no es solo una historia israelí. La década de 1990 parecía anunciar una nueva era de optimismo, un verdadero final a los horrores del siglo XX y el amanecer de una nueva era histórica. Cayeron muros, se firmaron acuerdos y Occidente creyó que la historia se estaba alineando con un único modelo político y económico racional, el propio. Francis Fukuyama capturó el espíritu de la época cuando escribió sobre el «fin de la historia». Parecía que la lucha ideológica había terminado, que la democracia liberal era la máxima expresión de la razón humana.

Fue una ilusión. Occidente leyó el colapso del comunismo como una victoria de la racionalidad y la libertad individual, ignorando las muchas cabezas de la hidra que aún acechaban en la oscuridad. El fundamentalismo, el fanatismo, el separatismo, la ignorancia y el populismo estaban esperando su hora.

Llegó rápidamente. No en los grandes centros de poder, sino en las periferias, donde el orden global era más frágil. En febrero de 1994, Baruch Goldstein abrió fuego contra fieles musulmanes en la Tumba de los Patriarcas en Hebrón. La masacre no fue solo una atrocidad, sino también un intento de asesinato contra el proceso de Oslo en sí. Hamás respondió con ataques dirigidos al mismo objetivo: destruir el proceso desde dentro. El primer frente del nuevo orden mundial se resquebrajó en Israel. La idea de que el compromiso racional podía triunfar sobre el fanatismo se derrumbó.

En noviembre de 1995, Yigal Amir continuó la misión y mató a Yitzhak Rabin en Tel Aviv. No fue meramente el asesinato de un primer ministro; fue una declaración de guerra al racionalismo mismo. Amir actuó por un sentido de misión divina contra el orden liberal secular. Demostró que se podía matar no solo a una persona, sino también a una idea, que se podía detener la historia con tres balas. Desde la perspectiva del tiempo, está claro que Goldstein, Amir y Hamás fueron el mismo fenómeno. Cada uno, a su manera, ayudó a destruir lo que alguna vez se llamó la «democracia israelí».

En pocos años, quedó claro que el proceso israelí era solo un microcosmos de uno mucho más grande. El 11 de septiembre de 2001 lo demostró de la manera más brutal. Osama bin Laden, al igual que Amir y Goldstein, actuó desde un sentido de misión sagrada contra el orden liberal secular. Su verdadero éxito no fue la destrucción de las Torres Gemelas, sino la transformación de Occidente mismo. Occidente adoptó su lógica de miedo, brutalidad, xenofobia y el abandono de las mismas libertades que una vez consideró sagradas.

La invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003 profundizó esta tendencia. Se llevó a cabo en nombre de la democracia, pero marcó el fin de la supremacía moral de Estados Unidos. La fe liberal quedó expuesta como un edificio que descansaba sobre el cinismo. El punto de inflexión no fue el terror, sino la reacción a él. Occidente, que se había creído guardián de la razón, sucumbió a las mismas fuerzas irracionales de poder y miedo que buscaba repeler.

Entre 1995 y 2025, el mundo se puso patas arriba. El colapso de las Torres Gemelas puso fin al breve siglo unipolar estadounidense. Rusia regresó al autoritarismo nacionalista, China construyó un modelo de eficiencia sin libertad, Europa comenzó a coquetear de nuevo con sus impulsos más oscuros, y el Sur Global buscó su propia identidad independiente. El orden liberal destinado a ser universal se convirtió en un breve capítulo local en la historia de Occidente.

El mundo multipolar emergente se basa en una premisa simple: no hay valores compartidos, solo intereses en competencia. Estados Unidos sigue siendo una superpotencia militar y económica, pero ha perdido su centro moral. El fundamentalismo cristiano y el conservadurismo agresivo se han convertido en partes integrales de su gobierno. Donald Trump no es una aberración; es su encarnación. China ofrece un orden alternativo de eficiencia social sin libertad. Rusia encarna la nueva violencia política, el nacionalismo, el miedo y el poder militar desenfrenado. Vladimir Putin hace del cinismo su marca. India presenta el modelo de democracia étnica: un mercado libre y elecciones regulares, todo al servicio de una identidad dominante. Narendra Modi, como Viktor Orbán en Hungría, demuestra que las instituciones democráticas pueden permanecer mientras su contenido es vaciado. El Sur Global, rechazando la superioridad occidental, busca redefinir la autoridad global. No ofrece una alternativa moral, solo respeto por sus propios modelos locales, por muy tiránicos o mortales que sean.

Lo que une a todos estos regímenes es su pérdida de fe en la idea universal de la igualdad humana. El lenguaje de los derechos humanos ha sido reemplazado por el lenguaje del tribalismo y las identidades cerradas. El consenso global ha dado paso a sistemas de poder y arrogancia. El hecho asombroso es el alcance de esta transformación. El fundamentalismo, el fanatismo y el populismo ahora gobiernan Rusia, Estados Unidos, Hungría, Turquía, una Francia vacilante, una Gran Bretaña desconcertada y una Alemania más cercana que nunca a su propio pasado oscuro.

Y volviendo a Israel. Israel ha absorbido lo peor de todos estos fenómenos. Pertenece tecnológicamente a Occidente, pero cultural y políticamente se asemeja a las autocracias no occidentales. Aún mantiene instituciones democráticas, pero su democracia es, en el mejor de los casos, condicional. Lo que alguna vez pareció una sociedad guiada por el sentido común se ha convertido en una gobernada por el miedo, la ceguera y una personalidad colectiva dañada.

En la era unipolar, Israel buscó unirse al orden liberal. En la era multipolar, busca refugio entre las potencias: alianzas con India y Hungría, dependencia de un Estados Unidos caprichoso, lazos económicos con China y un creciente distanciamiento de la Europa clásica. Ya no es un caso único, sino parte del patrón global de democracias vaciadas donde hay elecciones, pero el discurso liberal ha muerto.

Lo que comenzó en Israel se ha convertido en un patrón mundial. Goldstein y Amir fueron presagios de esta era. No sabían que otros seguirían su camino, que su fanatismo se convertiría en la norma, o que el asesinato político que llevaron a cabo evolucionaría hacia un modelo no necesariamente de matanza física, sino de asesinato del discurso público mismo.

El fin de Netanyahu se acerca, ya sea por destitución, encarcelamiento o conclusión natural. Cuando llegue, comenzará la verdadera prueba: ¿será meramente el reemplazo de un líder o el comienzo de una reparación más profunda? ¿Se podrá restaurar al centro el legado racional de Rabin, o la era post-liberal y bibista ha echado raíces irreversibles? Esta pregunta no es solo israelí. Confronta a toda sociedad ahora gobernada por el populismo y el fanatismo. ¿Se recuperará Francia después de Le Pen? ¿América después de Trump? ¿Encontrará Gran Bretaña su camino de regreso a Europa? La misma lucha se desarrolla en todas partes a la vez.

Treinta años después del magnicidio, está claro que la década de 1990 no marcó el fin de la historia, sino el fin de la razón. Lo que Amir y Goldstein comenzaron, Bin Laden continuó, y Putin, Trump, Netanyahu, Modi y Erdogan completaron. Sin embargo, quizás de este reconocimiento del fracaso se pueda encontrar un nuevo comienzo. No otra ilusión universal, pues sabemos que no funciona. No un fin de la historia, pues la historia nunca termina. Sino una racionalidad modesta, sobria y autoconsciente, que acepta sus límites pero que aún sirve a su propósito: proteger a la humanidad de sí misma. No es un regreso a la inocencia de los años 90. Pero puede ser la única manera de evitar caer completamente en la era de la barbarie, donde el hombre contra el hombre se convierte en un hombre verdaderamente malo.

Fuente: https://avrumburg.substack.com/p/rabin-is-still-dead